毎週金曜日更新

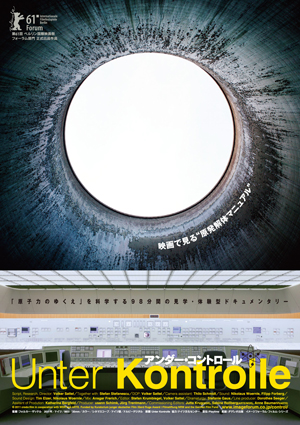

⑤『アンダー・コントロール』の見どころ

いよいよ東京での公開が来週11月12日(土)に迫ってきました。そこで今週は、もう一度、本作の見どころを、すでに映画をご覧になられた方の寄稿からご紹介していきたいと思います。著者の開沼博さんは社会学者で、2006年から原発に関する調査をはじめ、今年1月にまとめた修士論文を震災後に「フクシマ論」として発表しています。

「歴史」と「現場」の視点から生まれる「原発解体のリアリティ」

開沼 博

福島に原発があり、そこから東京に向けて電気が送られてきているという事実を、3・11以前にどれだけの人が知っていたのだろうか。原発がいかに電気をつくり、どんなリスクを持っているのか、まともに考えたことがあった人は、今となっては想像できないほどのマイノリティだったのは確かだろう。

3・11を受け、それまで原発に関心が無かった多くの人が原発についての知識を得た。原子力行政・産業の実態、原発を取り巻く技術的背景、放射線による健康被害、代替エネルギーの可能性‥

しかし、こうして見た時に、明らかに不足している議論がある。それは「歴史」と「現場」に他ならない。 たしかに、原発関連省庁や電力会社を叩き、何シーベルトだと健康に問題があるのかについて議論し、太陽光や風力による発電のある未来を語ることは重要だ。しかし、端的に言えば、そのような議論の枠組み自体は70年代からすでに提示されていたものであり、別に大きな新規性はない。つまり、3・11以降、原発に興味を持った人々が「新たに知った」と思いこんでいることの大枠は、実は40年前から「既に知られている」ことだった。そして、「既に知られている」のにも関わらず、私たちの社会は79年のスリーマイル島、86年のチェルノブイリ、99年のJCOと10年ごとに大事故を起こし続け、2011年、福島第一原発での事故に至ってしまった。

私たちは、「知ること」が「変わること」に直結しているように考えてしまいがちだが、それは違う。求められているのは目の前で展開するドラマの波に乗りながら目に入るものを「知ること」以上に、ありのままの「歴史」や「現場」を「理解すること」だ。

『アンダー・コントロール』は、原発の矛盾や危険性を煽り立てる多くの「原発映画」とは一線を画す。淡々と、製作者の主観が必要以上に反映されることも無く進む「地味な映画」かもしれない。見る人によって、脱原発論者からは「もっと明確に脱原発へのメッセージを打ち出せ」と、あるいは推進論者からは「寂れ荒んだ原発のある風景ばかりを意図的に選んで原発の悪いイメージ、終わっていく雰囲気を作ろうとしている」と批判されるかもしれない。どの立場から見ても、文句を付けられてしまう可能性をはらんでいると言ってもいいだろう。しかし、その「どっちつかず」ともとれる状況こそが現在の原発のリアリティだ。

言うまでも無く原発は人類の叡智の扱う範囲をはるかに超越するリスクを抱えている。それはnuclear=核=原子力についての各国の政治的な思惑の影響も強く受けつつ生きながらえてきたが、70年代の世界的な反原発運動の発生以降は無邪気にその普及に邁進できるものでもなくなっていたのも実際のところだった。冷却塔が空中ブランコとして再利用されているSNR-300(カルカー高速増殖原型炉)は脱原発後の社会への一筋の希望の光のようにも見える。

しかし、一方にあるのは脱原発に一切向かいそうも無い風景でもあった。IAEAの知的で先進的なオフィス、原発作業の現場に淡々と、整然と流れる日常。原発というシステムはこの世に生まれてから半世紀の時を経て、あくまで近代的に洗練されていっているのも事実だ。そんなことだから、3・11以前、「CO2削減に役立つエコでクリーンな原発」なんていう言葉を多くの人が少しも疑わない状況があったではないか。

70年代以来の反原発運動は原発への怒りを表明し続けてきた。その結果原発が無くなったのか。「怒れば原発がとまる、社会は変わる」とナイーブに行動すべき時代は既に終わっている。私たちは原発を嫌悪しながらも、原発を求めてきた。だからこれだけの事態に至った。ただ嫌悪し、目を背けていては必ず同じ過ちを繰り返す。一つのミスから多くを学び、冷静に、真摯にリアリティをこそ捉える努力をしなければならない。そして、そのリアリティを捉えようとする時『アンダー・コントロール』は、今まで見た映像の中で最も現代的・網羅的かつ優れた作品であった。

開沼 博(かいぬま ひろし)

1984年、福島県いわき市生まれ。東京大学文学部卒。同大学院学際情報学府博士課程在籍。社会学専攻。2006年から福島の原発立地地域の調査を始め、2011年1月にまとめた修士論文を「『フクシマ』論 原子力ムラはなぜ生まれたのか」(青土社)として刊行。近刊に「地方のみらい 佐藤栄佐久・開沼博対談(仮)」(同)。

クイズ・ギャラリー

前回のクイズギャラリーの答え

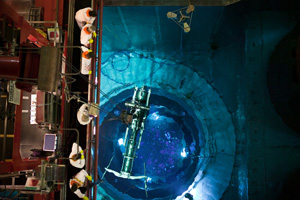

これは稼働中の原子炉を上から映した場面です。本作の中では、ヨーロッパの様々な原子力発電所の建屋内にある原子炉も詳細に映し出されます。青い光が起きているのは、核分裂が起こる際に発生する光で、「チェレンコフ光」とも呼ばれています。

毎週、本作の中の画像をクイズのように紹介します

下記の2つの画像は、いずれも放射性廃棄物の入ったタンクを映しています。 しかし片方は青い巨大なタンク、もう片方は黄色いほうはドラム缶とその取り扱いが違いますが、これはどうしてなのでしょう?

※解答は次週更新時に掲載します

監督:フォルカー・ザッテル 2011年/ドイツ/98分/35mm/カラー/シネマスコープ/ドイツ語/ドルビーデジタル 原題:Unter Kontrolle 後援:ドイツ文化センター 宣伝:Playtime 配給:ダゲレオ出版 イメージフォーラム・フィルム・シリーズ