SPECIAL

特別講座

🆕 サマースクール2024<制作講座>ガタゴトフィルムワークショップ:日記映画の楽しみ方

[24.07.03][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

ガタゴトフィルムは、講師が2010年から制作している日記映画です。毎日少しずつ撮り溜めた静止画像を連続して上映することで、数年間が数分に圧縮され、ガタゴトした動きが生まれます。

このワークショップでは、参加者が撮影した写真を素材に、それぞれのガタゴトフィルムを制作します。持ち寄る映像は二種類です。一つは、ワークショップ参加を決めた日から毎日撮影した写真。もう一つは、過去にスマートフォンなど身近なカメラで撮影した写真です。これら日々の映像記録を整理し、作品化する過程を体験します。

誰もが意識せずスマートフォンで映像記録をつけている現在、日記映画は誰でも作ることができるのではないでしょうか。日記映画を作り、見ることの楽しさを一緒に味わいましょう。(野村建太)

ガタゴトフィルムの作例:https://vimeo.com/968155559/714d565a64

■講座日時:8月9日(金)〜8月11日(日)〈3日間〉 連日19:00〜21:30

■受講費:5,000円(税込)

■定員:20名

■講座内容

▶1日目 イントロダクション

先人たちは、日々の記録をどのように作品化してきたのでしょうか?過去の作家と作品を参考に、日記映画の様々なあり方を見ていきます。参加者は持ち寄った写真をどのように整理し、作品にするかを検討します。

▶2日目 蓄積した日常の整理法

講師の制作しているガタゴトフィルムの作り方を紹介し、日常的に蓄積される映像を日記映画にする方法の一例を示します。参加者は各自、作品化の方向性を決めて作業を開始します。

▶3日目 上映・講評

作品を完成させ、各参加者の日記映画を上映します。

■事前課題の説明

ワークショップ参加を決めた日から、毎日5枚以上の写真を撮って来てください。写真と写真の間に連続性を持たせても良いし、持たせなくても良いです。撮り忘れた日があっても焦らず、自分のペースで好きなものを撮影してください。

カメラはコンパクトデジタルカメラでも、スマートフォンでも、種類は問いませんが、一種類のカメラで撮影してください。制作の都合上、横位置(長辺を横)で撮影してください。

■持ち物

・ワークショップのために撮影した写真と、ガタゴトフィルムの素材に使える過去の写真データが入ったハードディスクやSDカード(スマートフォンやパソコンからデータを吸い出す方法が分からない場合は、そのまま持ってきてください)

・写真データを整理するためのノートパソコン(映像編集ソフトは入っていなくても構いません)

■講師

野村建太(映像作家)

1987年京都府生まれ。2012年、日本大学大学院芸術学研究科修士課程修了。日記映画とアニメーションをテーマに、創作と研究を行っている。2010年から8ミリフィルムのコマ撮りによる日記映画シリーズ「ガタゴトフィルム」の制作を開始。アニメーション映画のスタッフとして、『この世界の片隅に』で特殊作画・演出補を務めた。

https://sites.google.com/view/nomurakenta/

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】特別イベント「フラハティ・セミナー“TO COMMUNE“東京ギャザリング」のお知らせ

[24.06.29]サテライト上映&ディスカッション

ロバート・フラハティ(『極北のナヌーク』『モアナ』)によって1954年に始められ70年以上にわたって続く映画・上映とディスカッションのプログラム、フラハティ・セミナーが現在タイ・フィルムアーカイブで開催中です(7月2日まで)。例年映画作家、批評家、シネフィル、学者、アーキビスト、学生といった人たちが集まって映画を1週間見続けディスカッションを行う伝統ある濃厚なプログラム。今年は現地開催だけでなくテーマ”TO COMMUNE”の理念のもと、世界各地のスペースで同時、あるいは時期を隔てて“ポッド開催”が行われています。フラハティ・セミナーで上映される作品の一部を上映し、それぞれ現地でディスカッションを行うという言わばサテライト開催。その開催のお誘いがセミナーからあり、7月12日の1日だけ開催することにしました。

“フラハティ・セミナーのミッションは映像にソクラテス的対話をもたらすこと、コレクティブな探求・交流・内省を育むこと”となっています。興味ある方はどうぞご参加ください。

<フラハティ・セミナー“TO COMMUNE”東京ギャザリング Flaherty Seminar “TO COMMUNE” Tokyo Gathering>

キュレーション:メー・アダードン・インカワニット+ジュリアン・ロス

Curated by May Adadol Ingawanij & Julian Ross

日時:7月12日(金)19:00〜22:00頃まで

Date: 12th July, 19:00-22:00

場所:シアター・イメージフォーラム3F「寺山修司」

Venue: Theatre Image Forum “Terayama Shuji” room

参加料:無料 *スペースに対するドネーションをお願いします。

Free of Chartge: we encourage the attendees to make donation for the space

上映作品は事前に発表しません。参加者で作品を一緒に見たあと、インフォーマルなディスカッションを行います。

The film which is to be screened will not be announced beforehand. The screening will be followed by an informal discussion.

興味のある方は下記のアドレスに件名:フラハティ・セミナー“TO COMMUNE”ギャザリングと明記し、お名前とメールアドレスをお知らせください。

Email us with your name and email with the subject: Flaherty Seminar “TO COOMUNE” Gathering if you are thinking to attend the event.

スペースの都合上、先着30名を受け付けの上限とさせていただきます。

The space is limited to host maximum of 30 people.

*上映作品に日本語字幕はついておりません。上映前後のディスカッションは日本語をベースに行います。

*The film will be English subtitled (no Japanese or other subtitles). The discussion will be done basically in Japanese (although the attendees will be encourage to help the non-Japanese speakers for discussion).

【開催終了】公開特別講座〈連続上映+講義〉フレームを逸脱する女性たち

[24.06.01]

イメージフォーラム映像研究所では、6/6(木)より全6回の公開特別講座『〈連続上映+講義〉フレームを逸脱する女性たち』を開催します。

本講座では、日本の実験/ドキュメンタリー映画およびジェンダー論を専門とする映画研究者・中根若恵さんを講師に迎え、『スフィンクスの謎』(1977)や『おでかけ日記』(1989)をはじめとする国内外の貴重な作品上映と講義を通じて、映画をとりまく性差表象のポリティクスを紐解きます。

事前申込制につき、参加希望の方は事前に Peatix特設ページ より参加申込手続きをお済ませください。定員に達し次第、受付終了となります。

■講座日程 2024年6月6日(木)・7日(金)・13日(木)・14日(金)・20日(木)・21日(金) 〈木曜&金曜開講/全6回〉

■時間 19:00〜21:30

■受講費 13,000円(税込)

■定員 30名(※事前申込制)

■参加申込(外部サイト) https://peatix.com/event/3961249

■講座内容

6/6(木) 【第1夜】カテゴリーとしての「女性」

6/7(金) 【第2夜】まなざしと欲望のエコノミー

6/13(木) 【第3夜】ジェンダー、親密性、公共性

6/14(金) 【第4夜】ポストコロニアル・フェミニズム:普遍性を脱中心化する

6/20(木) 【第5夜】マテリアル・フェミニズム:インフラストラクチャー、労働、ジェンダー

6/21(金) 【第6夜】遊歩者(フラヌール)としての女性:サイコジオグラフィと都市の風景

■講師

中根若恵(映画研究者)

南カリフォルニア大学映画芸術学科博士課程在籍。専門は日本の実験映画、ドキュメンタリー映画、ジェンダー論。学術論文に、「作者としての出演女性——ドキュメンタリー映画『極私的エロス・恋歌1974』とウーマン・リブ」(『JunCture』2016年)、「身体による親密圏の構築——女性のセルフドキュメンタリーとしての河瀨直美映画」(『映像学』2017年)など。

【開催終了】サマースクール2023<講義・ディスカッション>ディスカッション・イン・シネマ

[23.07.14][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

映画・アートの一線で活動する専門家とのディスカッションを通じて、映画における現代的な問題について考える1週間。

イメージフォーラム映像研究所は2023年の夏季短期講座において、<映画と政治>の関わりについて多方面から自由に語る講座を設けます。個人映画、商業映画を問わず、映画を語る際に、社会・政治的視点が最近ますます切り離せなくなっています。本講座は、オンラインとは別次元で、直接そして気軽に映画とそれにまつわるポリティクスについて意見を交換し、これからの議論の方向性について考える場になります。映画は娯楽でもある一方、語りと交流のきっかけを生みます。映画が持つそうした可能性を広げる機会にぜひご参加ください。

■講座日時:8月28日(月)〜9月2日(土) 〈6日間〉連日19:00〜21:00

■受講費:15,000円(税込)※教材費含む

■定員:30名

※レクチャーは全て日本語で行います。

[講座内容]

映画研究・批評家、映画作家による連続講義形式。講義のあと参加者と質疑応答形式のディスカッションを毎回行います。

▶ 第1夜[8月28日(月)]:

「アートと無神経:グローバル・サウスからキュレーションを問い直す」

講師:マーク・ノーネス(映画研究者)+近藤健一(森美術館シニアキュレーター)

▶ 第2夜[8月29日(火)]:

「ゾンビ映画から考える<反>肉食の思想」

講師:丸山雄生(アメリカ研究者)

▶ 第3夜[8月30日(水)]:

「刑務所と映画:壁を飛び越える実験」

講師:坂上香(映画監督)

▶ 第4夜[8月31日(木)]:

「エッセイ映画の政治性:1970年代の私映画」

講師:中根若恵(映画研究者)

▶ 第5夜[9月1日(金)]:

「ベータマックスからインスタLiveへ: クィア・ヴィデオ・アクティヴィズム」

講師:秋田祥(映画プログラマー)

▶ 第6夜[9月2日(土)]:

「映画史を書き直すためのクィア批評」

講師:久保豊(映画研究者)

[講師略歴]

マーク・ノーネス(Markus Nornes)

ミシガン大学教授。研究分野はアジア映画、日本映画、映画と翻訳、ドキュメンタリー等。単著にJapanese Documentary Film: The Meiji Era Through Hiroshima (2003), Forest of Pressure: Ogawa Shinsuke and Postwar Japanese Documentary (2006), Cinema Babel: Translating Global Cinema (2007), Brushed in Light: Calligraphy in East Asian Cinema (2021)。共著に『日本映画研究へのガイドブック』(2016), 『日本戦前映画論集—映画理論の再発見』 (2021)。共同監督に『ザ・ビッグハウス』 (2018)。

近藤健一(Kondo Kenichi)

森美術館での展示として、小泉明朗(2009)、山城知佳子(2012)、ビル・ヴィオラやゴードン・マッタ=クラークの映像上映プログラム(2015)ビデオひろば展(2016)を企画。共同企画に「アラブ・エクスプレス展」(2012)、「アンディ・ウォーホル展」(2014)。2014〜2015年にはベルリン、ハンブルガー・バーンホフ現代美術館にて客員研究員を務める。

丸山雄生(Maruyama Yuki)

東海大学文化社会学部ヨーロッパ・アメリカ学科准教授。専門はアメリカ研究、とくに人間と動物の関係や動物の表象。共訳書に、『ビデオランド レンタルビデオともうひとつのアメリカ映画史』(作品社, 2021年)。本講座に関連する論考に、「人間であること、動物になること、ゾンビにとどまること:三つのエージェンシーと客体化」、『立教アメリカン・スタディーズ』41号(2019年)。 (※オンラインでも閲覧可能 http://doi.org/10.14992/00017864)

坂上香(Sakagami Kaori)

ドキュメンタリー映画監督。高校卒業後、渡米留学し、南米を放浪。10年間TVディレクターを務め、2004年以降、自主映画制作や上映活動を行うと同時に、国内外の矯正施設で表現系ワークショップを行う。劇場公開映画:『プリズン・サークル』『トークバック 沈黙を破る女たち』『ライファーズ 終身刑を超えて』著書:『プリズン・サークル』(岩波書店)『ライファーズ 罪に向きあう』(みすず書房)

中根若恵(Nakane Wakae)

映画研究者。南カリフォルニア大学映画芸術学科博士課程在籍。専門は日本の実験映画、ドキュメンタリー映画、ジェンダー論。学術論文に、「作者としての出演女性——ドキュメンタリー映画『極私的エロス・恋歌1974』とウーマン・リブ」(『JunCture』2016年)、「身体による親密圏の構築——女性のセルフドキュメンタリーとしての河瀨直美映画」(『映像学』2017年)など。

秋田祥(Akita Sho)

映画館や団体などと協働しながら、主に性的マイノリティの人々の経験をとらえた映像作品を新旧/地域を問わず上映、配信。アーティストの古橋悌二が過ごしたニューヨークの時間についても調査中。上映団体Normal Screenをオーガナイズ。

久保豊(Kubo Yutaka)

映画研究者。専門は日本映画史、クィア映画史/批評。金沢大学人間社会学域准教授。単著『夕焼雲の彼方に──木下惠介とクィアな感性』(ナカニシヤ出版、2022年、第14回表象文化論学会奨励賞受賞)、編著『Inside/Out──映像文化とLGBTQ+』(早稲田大学演劇博物館、2020年)、論文に「日活ロマンポルノのハッテン史──「普通ではない」とされる男たちの勃起」(『日活ロマンポルノ 性の美学と政治学』水声社、2023年)などがある。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】サマースクール2023<制作講座>アニメーション・ワークショップ:創造の最先端

[23.07.11][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

世界が注目するエキスパートから学ぶ!

日本は世界が認めるアニメーション大国だが、商業アニメーションだけでなく、アートの分野でも、様々な技法を駆使する作家を多数輩出しており、まさに百花繚乱。本講座では、国際映画祭などで注目されている旬のアニメーション作家が手法と発想を伝授。ドローイングから半立体まで、それぞれの技法に秘められたアニメーションの面白さを体験してみよう。

■講座日時:8月18日(金)〜8月26日(土) 〈8日間〉※8月20日(日)は休講 連日19:00〜21:30

■受講費:24,000円(税込)

材料費、教材費含む。ただし、撮影時に使用するスマートフォン持参とします。お持ちでない方は申込時にご相談ください。

■定員:30名

[講座内容]

▶ イントロダクション

「アニメーションの発想」講師:水江未来(アニメーション作家)

国内外のアート・アニメーション作品の参考上映と解説。

▶ 実習1

「アニメーションの基礎」講師:水江未来

「振り子運動」「ボールのバウンス」「人物が歩く」などの基礎的な動きをドローイングで表現。

▶ 実習2

「メタモルフォーゼ<1><2>」講師:キムハケン(アニメーション作家)

ドローイング応用編として、メタモルフォーゼ技法にトライする。

▶ 実習3

「ロトスコープ<1><2>」講師:久保雄太郎(アニメーション作家)

ロトスコープ技法の解説とロトスコープアニメーション制作。

▶ 実習4

「半立体アニメーション<1><2>」講師:幸洋子(アニメーション作家)

切り絵や雑貨小物を使用して、置き換えという技法でアニメーション制作。

■講師

水江未来(アニメーション作家)

細胞や微生物、幾何学図形を用いた音楽的なアプローチの抽象アニメーションを数多く制作。2011年、短編作品『MODERN No.2』が、ベネチア国際映画祭(イタリア)でワールドプレミア上映され、翌年のアヌシー国際アニメーション映画祭(フランス)で、音楽賞を受賞。2014年、短編作品『WONDER』が、ベルリン国際映画祭(ドイツ)でワールドプレミア上映され、同年のアヌシー国際アニメーション映画祭で、CANAL+CREATIVE AID賞を受賞。2014年には、これまで制作した短編作品を再編集して1本にまとめたオムニバス長編映画『ワンダー・フル!!』が、全国15館で劇場公開された。現在、長編アニメーション『水江西遊記(仮)』を製作中。

キム ハケン(アニメーション作家)

1982年韓国ソウル生まれ。2013年東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。東京工芸大学アニメーション学科助教。主な作品に『ぐりうむ』(2010)、『Awaiting』(2011)、『MAZE KING』(2012)、『Jungle Taxi』(2016)、『RED TABLE』(2021)。

久保雄太郎(アニメーション作家)

1990年大分県生まれ。東京工芸大学、東京藝術大学大学院でアニメーションを学び、2014年よりフリーランス。インクなどの画材を用いて手描きの短編アニメーションを制作。主に国際映画祭を舞台に作品を発表し、Anima Mundi(ブラジル)ベストギャラリー賞受賞。プチョン国際アニメーション映画祭(韓国)オンライン部門グランプリ受賞。その他にも、アヌシー、ザグレブ、オタワなどの主要アニメーション映画祭にノミネート。

幸洋子(アニメーション作家)

1987年、愛知県名古屋市生まれ、東京都在住。幼少期から絵を描くことやビデオカメラで遊ぶことが好きだったため、アニメーションに楽しさを見出し、日々感じたことをもとに、様々な画材や素材で作品を制作している。主な作品に、幼少期の曖昧で不思議な記憶をもとに制作した「黄色い気球とばんの先生」、横浜で出会ったおじさんとの一日を描いた「ズドラーストヴィチェ!」、現代美術家鴻池朋子原作の詩「風の語った昔話」をもとに制作した「夜になった雪のはなし」、ミュージシャン清水煩悩と共同制作したミュージックビデオ「シャラボンボン」、自身の絵日記からインスピレーションを受け制作した最新作「ミニミニポッケの大きな庭で」は第75回ロカルノ映画祭にてプレミア上映後、第40回サンダンス映画祭祭など国内外の映画祭にて公式セレクション。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】サマースクール2023 <鑑賞講座>フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門

[23.07.10][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

デジタル機材の発達を通じていまや身近になった映像表現。その様々な表現の歴史を辿ってみると、産業としての映画とは別のアートとしての映画(実験映画)という大きなムーブメント、そして数々の冒険者・先駆者たちに出会う。映像メディアの特質に根差したこのもう一つの映画史の流れを、映画前史、 20年代前衛映画、戦後アメリカのアンダーグラウンド映画、そして現在の新しい映像アートまで、時代を追い国内外の代表作を見つつ映像作家のユニークな思考と表現にふれる。

講座日程■8月3日(木)〜8月9日(水)<6日間>※8月6日(日)は休講

時間■19:00〜22:00

受講費■15,000円

定員■30名

■上映予定作品

A. 海外作品 ※8月3日(木)〜5日(土)

美術館の常設展のように、年に一度でもマスターピースを鑑賞できる機会としてこの講座を考えています。いわゆる”実験映画”と呼ばれる作品群はアクセスが意外と困難なため、シネフィルと現代アートファンの関心の重なりでありつつも関心の陥穽となっているのではないでしょうか。なるべくオリジナルフォーマットで、作家の発想のあれこれをご紹介します。(澤隆志)

▶ 映画誕生 記録と娯楽と表現の源流

『列車の到着』(リュミエール兄弟, 1895)、『月世界旅行』(ジョルジュ・メリエス, 1902) 他

▶ 映画のアヴァンギャルド 第一次世界大戦後

『アンダルシアの犬』(ルイス・ブニュエル+サルバドール・ダリ, 1928)、『午前の幽霊』(ハンス・リヒター, 1928)、『カメラを持った男』(抜粋) (ジガ・ヴェルトフ, 1929)、『トレード・タトゥー』(レン・ライ, 1937) 他

▶ 映画のアヴァンギャルド 第二次世界大戦後

『午後の網目』(マヤ・デレン+アレクサンダー・ハミット, 1943)、『花火』(ケネス・アンガー, 1947)、『ドッグ・スター・マン(第2章)』(スタン・ブラッケージ, 1963)、『スリープ』(抜粋) (アンディ・ウォーホル, 1963)、『ウォールデン』(抜粋) (ジョナス・メカス, 1969) 他

▶ 「力と秘密」「アーカイブとファウンド・フッテージ」「(アフター)エフェクツ」「設置・設定」「ナラティブの冒険」「ヒトガタ」

通史的におさらいしたマスターピースの後は、ゆるいテーマを設けて映像表現の変遷を追っていきたいと思います。(抜粋や参考リンク中心に)

B. 日本作品 ※8月7日(月)〜9日(水)

政治、社会、そして芸術の移り変わりを見据えてきた実験映画の作家たちは、つねに私たちのものの見方や知覚のあり方に揺さぶりをかけてきました。この講座では、人々の想像力を駆り立ててきた戦後の日本の実験映画を6つのテーマに沿って紹介します。(中根若恵)

▶ 映画の革命か 革命の映画か—実験映画のアクチュアリティ

『へそと原爆』(細江英公, 1960)、『つぶれかかかった右眼のために』(松本俊夫, 1968)、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(原将人, 1968) 他

▶ 映画原理の追求—物質、構造、装置としての映画

『円』(今井祝雄, 1967)、『オー!マイ・マザー』(安藤紘平, 1969)、『オランダ人の写真』(居田伊佐雄, 1974)、『映画-LE CINEMA』(奥山順市, 1975)、『SPACY』(伊藤高志, 1981)、『カメラオブスクラ2』(IKIF, 1983)

▶ 意識/主観の映画、そしてコミュニケーションの実験へ

『日没の印象』(鈴木志郎康, 1975)、『映像書簡2』(かわなかのぶひろ + 萩原朔美, 1980) 他

▶ 身体を思考する映像 / 映像を思考する身体

『バラ科たんぽぽ』(小口詩子, 1988)、『骨肉思考』(竹藤佳世, 1997) 他

▶ アニメーションの系譜

『人間動物園』(久里洋二, 1962)、『風雅の技法』(月尾嘉男 + 山田学, 1967)、『驚き盤』(古川タク, 1975)、『蟻の生活』(浅野優子, 1994)、『くじらの湯』(キヤマミズキ, 2019)

▶ アンソロポセンとエコロジーの映像—人間中心主義を超えて

『関係』(碓井嵐丸, 1974)、『生態系 5-微動石』(小池照男, 1988)、『INITIAL VIPOR』(葉山嶺, 2013) 他

■講師

澤隆志(キュレーター)

2000年から2010年までイメージフォーラム・フェスティバルのディレクターを務める。現在はフリーランス。パリ日本文化会館、あいちトリエンナーレ2013、東京都庭園美術館、青森県立美術館、長野県立美術館などと協働キュレーション多数。「めぐりあいJAXA」(2017-)、「都市防災ブートキャンプ」(2017-)、「写真+映画=列車」(2018)、「浮夜浮輪」(2018) 「継ぎの時代」(2022-)など企画、運営。

中根若恵(映画研究者)

南カリフォルニア大学映画芸術学科博士課程在籍。専門は日本の実験映画、ドキュメンタリー映画、ジェンダー論。学術論文に、「作者としての出演女性——ドキュメンタリー映画『極私的エロス・恋歌1974』とウーマン・リブ」(『JunCture』2016年)、「身体による親密圏の構築——女性のセルフドキュメンタリーとしての河瀨直美映画」(『映像学』2017年)など。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

8ミリワークショップレポート(2023年1月22日、2月5日)

[23.04.11]イメージフォーラム映像研究所では去る1月22日(日)と2月5日(日)の2日間、研究生(受講生)を対象として、株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス(以下、Imagica EMS)のみなさんと共に8ミリフィルム撮影ワークショップを実施しました。

講師はImagica EMSでフィルム現像などを担当されている伊藤諒司さんと堀内藍さんに務めていただきました。また、営業担当として様々なフィルムアーカイブ事業になどにも携われている藤原理子さんにもご参加いただき、フィルムについてのプロフェッショナル3名の方からお話を伺うことができました。

一日目(1月22日)

講義はフィルムの構造から始まり、どのようにして映像が定着されるのかを知ったあと、実際にフィルムの扱い方についても指導を受けました。また、カメラの構造を知り、撮影時にもっとも重要となる露出の測り方も入射式、反射式それぞれについて解説を受けました。その後、屋外に出て、「冬」をテーマとして各人がカートリッジ1本分の撮影を行ないました。使用したフィルムはVISION3 500Tです。

二日目(2月5日)

前回撮影したフィルムをImagica EMSで現像、スキャンしたデータを鑑賞し、卒業生でもある映像作家の磯部真也さんがそれぞれの作品について講評しました。

また、鑑賞だけでなく、Imagica EMSさん製作のフィルムプレビュー機材・テテレを使って実際に撮影したネガフィルムの手回し映写体験も行いました。

デジタルでの撮影に慣れていても、アナログのファインダーでの撮影は、被写体と光に対する計算と想像力が要求され、全く違った体験になります。フォーカスを失敗してしまったカットなども出ましたが、レンズの特性を理解する上で、いい練習の機会となりました。

イメージフォーラム映像研究所でも現在はデジタル機材による撮影がほとんどですが、基礎的な撮影技術を体得するために、フィルムでの撮影はとても得難い経験であると考えています。今後もこうしたワークショップを継続的に実施していく予定です。

![]()

株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスは、映画・ドラマ・アニメ等をはじめとした映像制作サービス、配給・配信・パッケージ・ ローカライズ等のコンテンツ流通サービス、そして、映像資産を未来へつなぐ映像修復・アーカイブサービスに至るまで、トップクリエイターと技術者が、想像力と積み重ねた経験・技術を結集し、質の高い映像作品を生み出すお手伝いをしています。

https://www.imagica-ems.co.jp/

【開催終了】サマースクール2022 <制作講座>アニメーション・ワークショップ:創造の最先端

[22.08.09]世界が注目するエキスパートから学ぶ!

日本は世界が認めるアニメーション大国だが、商業アニメーションだけでなく、アートの分野でも、様々な技法を駆使する作家を多数輩出しており、まさに百花繚乱。本講座では、国際映画祭などで注目されている旬のアニメーション作家が手法と発想を伝授。ドローイングから半立体まで、それぞれの技法に秘められたアニメーションの面白さを体験してみよう。

■講座日程:8月22日(月)〜25日(木)、27日(土)〜30日(火) 〈8日間〉

■時間:19:00〜21:30

■受講費:24,000円(税込)

材料費、教材費含む。ただし、撮影時に使用するスマートフォン持参とします。お持ちでない方は申込時にご相談ください。

■定員:30名

■講座内容

[イントロダクション]

「アニメーションの発想」講師:水江未来

国内外のアート・アニメーション作品の参考上映と解説。

[実習]

「アニメーションの基礎」講師:水江未来

「振り子運動」「ボールのバウンス」「人物が歩く」などの基礎的な動きをドローイングで表現。

[実習]

「メタモルフォーゼ<1><2>」講師:キムハケン

ドローイング応用編として、メタモルフォーゼ技法にトライする。

[実習]

「半立体アニメーション<1><2>」講師:幸洋子

切り絵や雑貨小物を使用して、置き換えという技法でアニメーション制作。

[実習]

「ロトスコープ<1><2>」講師:岩崎宏俊

ロトスコープ技法の解説とロトスコープアニメーション制作。

■講師

水江未来(アニメーション作家)

細胞や微生物、幾何学図形を用いた音楽的なアプローチの抽象アニメーションを数多く制作。2011年、短編作品『MODERN No.2』が、ベネチア国際映画祭(イタリア)でワールドプレミア上映され、翌年のアヌシー国際アニメーション映画祭(フランス)で、音楽賞を受賞。2014年、短編作品『WONDER』が、ベルリン国際映画祭(ドイツ)でワールドプレミア上映され、同年のアヌシー国際アニメーション映画祭で、CANAL+CREATIVE AID賞を受賞。2014年には、これまで制作した短編作品を再編集して1本にまとめたオムニバス長編映画『ワンダー・フル!!』が、全国15館で劇場公開された。現在、長編アニメーション『水江西遊記(仮)』を製作中。

キム ハケン(アニメーション作家)

1982年韓国ソウル生まれ。2013年東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。東京工芸大学アニメーション学科助教。主な作品に『ぐりうむ』(2010)、『Awaiting』(2011)、『MAZE KING』(2012)、『Jungle Taxi』(2016)、『RED TABLE』(2021)。

岩崎宏俊(美術家、映像作家)

幸洋子(アニメーション作家)

1987年生まれ、愛知県出身、東京都在住。日々感じた出来事をもとに、様々な画材や素材で作品を制作している。主な作品に、幼少期の曖昧で不思議な記憶をもとに制作した『黄色い気球とばんの先生』(2014)、横浜で出会ったおじさんとの一日を描いた『ズドラーストヴィチェ!』(2015)、鴻池朋子原作の詩「風の語った昔話」をもとに制作した『夜になった雪のはなし』(2018)、ミュージシャン清水煩悩と共同制作したミュージックビデオ『シャラボンボン』など。〈yoko-yuki.com〉

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】サマースクール2022 <鑑賞講座>フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門

[22.08.09][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

デジタル機材の発達を通じていまや身近になった映像表現。その様々な表現の歴史を辿ってみると、産業としての映画とは別のアートとしての映画(実験映画)という大きなムーブメント、そして数々の冒険者・先駆者たちに出会う。映像メディアの特質に根差したこのもう一つの映画史の流れを、映画前史、 20年代前衛映画、戦後アメリカのアンダーグラウンド映画、そして現在の新しい映像アートまで、時代を追い国内外の代表作を見つつ映像作家のユニークな思考と表現にふれる。

講座日程■8月15日(月)〜8月20日(土)<6日間>

時間■19:00〜21:30

受講費■15,000円

定員■30名

■上映作品(外国)

A. 海外作品 ※8月15日(月)〜17日(水)

▶ 映画誕生 その驚異 『列車の到着』(リュミエール兄弟, 1895)、『月世界旅行』(ジョルジュ・メリエス, 1902) 他

▶ アヴァンギャルド/シュルレアリズム映画 『幕間』(ルネ・クレール, 1924)、『アンダルシアの犬』(ルイス・ブニュエル+サルバドール・ダリ, 1928)、『午前の幽霊』(ハンス・リヒター, 1928) 他

▶ 絶対映画から抽象映画へ 『対角線交響曲』(ヴィキング・エッゲリング, 1924)、『トレード・タトゥー』(レン・ライ, 1937) 他

▶ 拡張する現実 ロシア・アヴァンギャルド 『カメラを持った男』(抜粋) (ジガ・ヴェルトフ, 1929) 他

▶ アメリカ・アンダーグラウンド映画 『午後の網目』(マヤ・デレン+アレクサンダー・ハミット, 1943)、『A Movie』(ブルース・コナー, 1958)、『スリープ』(抜粋) (アンディ・ウォーホル, 1963)、『ドッグ・スター・マン(第2章)』(スタン・ブラッケージ, 1963)、『ウォールデン』(抜粋) (ジョナス・メカス, 1969) 他

▶ 構造映画 『秋の樹々』(クルト・クレン, 1960)、『波長』(マイケル・スノウ, 1967) 他

▶ ロンドン・フィルムメーカーズ・コーポとイギリスの実験映画 『チューインガムの少女』(ジョン・スミス, 1976) 他

▶ メタ映画 メディアの探求 『ダイアル・ヒストリー』(抜粋) (ヨハン・グリモンプレ, 2002)、『移行する行為』(マーティン・アーノルド, 1993) 他

▶ ナラティブの実験 『毎日強くなる』(ミランダ・ジュライ, 2001) 他

▶ 歴史/時間/政治としての風景 『セントラル・ヴァレー』(抜粋) (ジェームス・ベニング, 1999) 他

B. 日本作品 ※8月18日(木)〜20日(土)

▶ 戦後復興からアングラへ 『キネカリグラフ』(グラフィック集団, 1955)、『へそと原爆』(細江英公, 1960)、『シベール』(ドナルド・リチー, 1968)、『トマトケチャップ皇帝』(寺山修司, 1970)

▶ 映画で映画を考える 『映画 – LE CINEMA』(奥山順市, 1975)、『アートマン』(松本俊夫, 1975)、『ヘリオグラフィー』(山崎博, 1979)、『SPACY』(伊藤高志, 1981)

▶ アニメーション表現の系譜 『殺人狂時代』(久里洋二, 1967)、『Why』(田名網敬一, 1975)、『Black Fish』(相原信洋, 2006)、『公衆便女』(束芋, 2006)、『わからないブタ』(和田淳, 2010)

▶ 油断ならぬナラティブ 『15日間』(鈴木志郎康, 1980)、『桃色ベビーオイル』(和田淳子, 1995)、『映像書簡7』(かわなかのぶひろ+萩原朔美, 1996)、『チェンマイ チェンライ ルアンパバーン』(栗原みえ, 2012)

▶ 現在美術へ/現代美術から 『部屋/形態』(石田尚志, 1999) 他

■講師

山下宏洋(イメージフォーラム・フェスティバル ディレクター)

2001年から現在までイメージフォーラム・フェスティバルにてディレクターを務める。2005年から渋谷のアート系映画館、シアター・イメージフォーラムの番組編成担当。ブリュセル芸術の宮殿や香港映画祭をはじめ、世界各地の映画祭やメディアアート・フェスティバル、美術館などでプログラミング/キュレーションを行い、カンヌ映画祭監督週間、ロッテルダム国際映画祭をはじめ数々の映画祭で審査員を務める。例年平均10前後の国際映画祭に参加し、世界の映像アート作品の最先端の動向に通じている。

澤隆志(映像作家、キュレーター)

2000年から2010年までイメージフォーラム・フェスティバルのディレクターを務める。現在はフリーランス。パリ日本文化会館、あいちトリエンナーレ2013、東京都庭園美術館、青森県立美術館、長野県立美術館などと協働キュレーション多数。「めぐりあいJAXA」(2017-)、「都市防災ブートキャンプ」(2017-)、「写真+映画=列車」(2018)、「浮夜浮輪」(2018) 「継ぎの時代」(2022-)など企画、運営。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】イメージフォーラム映像研究所 番外編! →8(welcome to 8)8ミリフィルム撮影・現像ワークショップ Vol.4

[21.10.04]※定員に達したため、応募を終了いたします。

たくさんのご応募ありがとうございました。

古いけど、新しい 8ミリフィルムで撮影~現像~上映をしてみよう!

8ミリフィルム1本の撮影時間は、たったの3分20秒!

撮影してから現像して、映写機で映し出されるまで、時間も手間もかかるワクワク感こそが8ミリフィルムの魅力。

最後にはスクリーン上でキラキラ輝くフィルムの粒子の虜になる、8ミリフィルム映像制作の入門ワークショップです!

もちろん8ミリフィルムの知識や機材がなくても大丈夫! 今回のワークショップでは

参加者全員がそれぞれ1本(3分20秒)のフィルムを使って、講師の丁寧なレクチャーのもと、

撮影から現像、上映まで、既成の枠にとらわれない自由なアイディアで作品を制作します。

過去の 8ミリワークショップのダイジェストはこちらからご覧になれます。

「→8(welcome to 8) 8ミリフィルム撮影・現像ワークショップ Vol.2」2019.6

「→8(welcome to 8) 8ミリフィルム撮影・現像ワークショップ Vol.3」2019.10

■スケジュール

《1日目:10月24日(日) 11:00-15:30(休憩含む)》

・8ミリフィルムってなに?

・参考作品上映 自由で多彩な“個人映画”の世界

・8ミリカメラの使い方・カメラ貸し出し

※2日目までに、各自撮影

《2日目:11月14日(日) 11:00-19:30》

・自分で現像してみよう!

・みんなの作品上映発表会

◆参加費

12,000円 (1名分/機材費等諸経費含む)

※参加者は、スーパー8 エクタクローム100D(カラーリバーサルフィルム)

1カートリッジ(3分20秒撮影可能)で撮影・現像します。

◆定員

12名

◆お申し込み方法

※下記フォームよりお申し込みください。

※担当者よりお支払い方法をご連絡いたします。

※お支払い確認後に受付完了となります。

→申し込みフォーム

※講座中はマスクの着用をお願いします。

※会場には消毒液を設置していますので、こまめな利用、手洗いをお願いします。

※講座中は定期的に換気を行います。

◆講師

石川亮

1984年生まれ。フィルムによる映像作品/インスタレーション作品などを制作。

2017年まで東京国立近代美術館フィルムセンター(現:国立映画アーカイブ)

技術スタッフとして主に小型映画の検査を担当。2015年には同美術館の

8ミリフィルムを使った映像展示「Re: play 1972 / 2015-「映像表現 ’72」展で

8ミリフィルムの複製・現像を担当。東京を中心に、8ミリフィルム作品上映企画

「! 8 – exclamation 8」や、自家現像ワークショップを企画運営している

2021年は南俊介氏と共に東京都美術館 都美セレクション展「暗くなるまで待っていて」に参加

Spice films主宰。

南俊輔

1985年北海道生まれ。フィルム映写機などの映像機材や映写技師による映写の行程など、

映画周辺の環境に着目し、インスタレーションの制作やパフォーマンスを行う。

近年は35ミリフィルム映写機を素材にした作品を主に制作。

映写機の持つ本来の機能やその意味を分解・再構成し、

映像の合成や変換を試みる「実験」を行っている。

◆講座会場

イメージフォーラム映像研究所(イメージフォーラム・ビル3F「寺山修司」)

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-2

TEL:03-5766-0116 / FAX:03-5466-0054

主催:イメージフォーラム、Spice films

協賛:コダック ジャパン

協力:株式会社ダゲレオ出版

【開催終了】サマースクール2021<鑑賞講座>映像作家連続講義【スタジオ探訪 創作の秘密をさぐる】

[21.08.18][※オンラインのみの講座です]

第一線で活躍する映像作家が自作を解説するとともに、制作現場や展示空間を紹介。

アニメーション、人形アニメーション、絵画、メディア・アート……。第一線で活躍する映像作家はどのような場所で作品を生み出しているのか。

いつもは見ることのできない映像作家のスタジオや制作現場をカメラが訪ね、作品が生み出される場所から作家自身が作品を解説。創作の秘密に迫る鑑賞講座。

受講料■各講座2,000円

受講方法■下記リンクより開催日ごとにお申し込みください(当日17:00まで)。Peatixのサイトよりお申し込み、お支払いをお願いいたします。お申し込みいただいた方には当日使用するZoomのリンクをメールでお送りいたします。

※Zoomミーティングを使用いたします。Web版にログインするか、Zoomのアプリケーションをインストールしてご参加ください。

※お申し込み完了後、当日18:00までにZoomミーティングへの招待メールが届かない場合はお問い合わせください。

※本講座は申込み者ご本人のみの参加に限らせていただきます。ZoomミーティングIDとパスワードの拡散は禁止いたします。お申し込みの際にメールアドレスの入力に間違いがないようご注意ください。

※一度お支払いされた受講料の払い戻しは応じられませんので、あらかじめご了承ください。通信悪化等、受講者都合により受講できなかった場合等も同様ですので、予めご了承ください。

※講座は主催者側で記録として録画いたしますが、受講者の方に対しての公開はしませんので、予めご了承ください。

講座日程■

山村浩二「アート・アニメーションが生まれる場所」9月1日(水)19:30〜21:00

お申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクされています)>>

山村浩二(アニメーション作家、絵本作家)

1964年生まれ。『頭山』(2002) が第75回アカデミー賞にノミネート、アヌシー、ザグレプ他6つのグランプリを受賞、「今世紀100年の100作品」に選出される。『カフカ 田舎医者』 (2007) がオタワ他7つのグランプリを受賞、アニメーション作品の受賞は100を超える。2021年、過去25年間の優れた短編監督25人のトップ2に選出。「おやおや、おやさい」 「ぱれーど」他絵本作家としても活躍。2017年、NHKおかあさんといっしょ「べるがなる」の作詞を手がける。川喜多賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞、紫綬褒章受章。映画芸術科学アカデミー会員(米)、ASIFA 日本支部理事、日本アニメーション協会副会長。

村田朋泰「人形に生命を与える場所」9月2日(木)19:30〜21:00

お申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクされています)>>

村田朋泰(映像作家)

1974年生まれ。2002年東京芸術大学修士課程美術研究科デザイン専攻伝達造形修了。同年有限会社TMC設立。主な作品に『睡蓮の人』(第5回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞)、『朱の路』(第9回広島国際アニメーションフェスティバル優秀賞)、『家族デッキ』(SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2010奨励賞)、『木ノ花ノ咲クヤ森』(シュトゥットガルト国際アニメーション映画祭2016入選)など。

小瀬村真美「アート作品と展示空間」9月8日(水)19:30〜21:00

<設営中の個展会場(kenakian http://www.kenakian.jp)から設営の様子を紹介。>

お申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクされています)>>

小瀬村真美(美術家)

東京藝術大学大学院美術研究科後期博士課程(油画)修了。写真の加工や絵画の構図などを巧みに利用した映像インスタレーションや写真作品を手がけ、国内外の美術展、映画祭で発表を続けている。膨大な写真ドローイングをつなぎ合わせる手法を用いてのアニメーション映像作品、そして近年手がける一見絵画のように見える写真作品はそれぞれのメディアが内包する空間や時間の構造を利用しながら、それを超える視覚表現を追求し、わたしたちの視点の位置、さらには存在の位置をゆさぶってゆく。2015年度五島記念文化賞を受賞し、2016-17年、ニューヨークにて海外研修の後、2018年には原美術館(品川、東京)にて個展を開催。

トーチカ「アイデアとテクノロジー」9月9日(木)19:30〜21:00

お申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクされています)>>

トーチカ(映像作家、現代美術作家)

1998年に活動を開始した、ナガタタケシとモンノカヅエによるアーティストユニット。空中に光で描くライトペンディングのアニメーション作品を中心に、様々な手法で「活動絵画」を生み出している。 制作においては「実験精神」を掲げ、試行錯誤の中から、 ハッピーアクシデント(偶発的な幸運な出来事)を誘う。芸術活動のほか、テレビコマーシャルなどの商業作品の制作も行っている。主な作品として、『PiKAPiKA』(文化庁メディア 芸術祭アニメーション部門優秀賞受賞[2006])『TRACK』(オランダ国際アニメーション映画祭ノンナラティヴ 部門グランプリ・観客賞グランプリ[ 2016])など。

【開催終了】サマースクール2021<制作講座>さわる映像ワークショップ ——映像の仕組みを知る

[21.07.27][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

パソコンやスマホがないと映像が作れないなんておかしい!ミュージシャンがギターで音楽を奏でるように、画家が絵筆を使うように、パソコンの手を借りないで映像制作はできないのだろうか。フィルムというアナログ映像メディアを応用すればそれが可能になる。アメリカでは65ミリの大型フィルムがいぜんとして撮影で使われているなど、フィルムは今なおその可能性が注目され続けている。本講座では、フィルム撮影の体験に加え、映画発明以前にあった映像装置を使ったユニークな制作法も紹介。さあ、ハンドメイドで「自由に大胆に」映像を作ってみよう! スマホに使われるな!

講座日程■8月17日(火)〜8月20日(金)<4日間>

時間■19:00〜21:30

受講費■15,000円(税込)

定員■20名

※講座中はマスクの着用をお願いします。

※会場には消毒液を設置していますので、こまめな利用、手洗いをお願いします。

※講座中は定期的に換気を行ないます。

■講座内容

〈1日目〉

[鑑賞]映像の仕組みを知る〈映像の仕組みをテーマとした実験的な映像作品を鑑賞し、楽しみながらフィルムやデジタルの映像の仕組みを学ぶ。さらにフィルムならではの映像表現を駆使した作品を鑑賞することで、制作のヒントをつかむ〉

※上映・紹介作品例:

マン・レイ『理性に帰る』/レン・ライ『フリー・ラディカルズ』/五島一浩『これは映画ではないらしい』など

[制作1]カメラの先祖「カメラ・オブスキュラ」を体験してみよう〈工作用紙を使ってピンホールカメラを自作し、インスタントカメラと組み合わせて写真を撮影する〉

-300x212.jpg)

『これは映画ではないらしい』

〈2日目〉

[制作2]フィルムを使って動画を撮影してみよう〈撮影と簡易的な現像を体験〉

[制作3]カメラを使わずに映像を作ってみよう〈1日目に鑑賞した作品を参考にして、スクラッチ、ダイレクトペインティングなど、カメラを使わずにハンドメイドで映像を作り出す〉

〈3日目〉

[制作4]映画誕生以前の映像装置・ゾートロープやフェナキストスコープを作ってみよう

〈4日目〉

[制作5]制作した映像の鑑賞・講評〈フィルムのデジタル化の方法などについても解説〉

■講師:五島一浩

アナログとデジタルの境界、感覚の粒子化をテーマにした映像作品・インスタレーション作品を制作している。代表作に、裸のカメラ・オブスクラ「画家の不在(2018〜)」、コマのない動画カメラシステム「これは映画ではないらしい(2014)」、立体映像「SHADOWLAND(2013)」、3DCG 短編映像シリーズ「FADE into WHITE(1996〜2003)」などがある。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】サマースクール2019 <制作講座>ダンスを撮る! ダンス映像撮影ワークショップ

[19.06.21]近年、様々なメディアを通して、自分たちの生活の一部を撮影し発表することが以前と比較的にならないほど容易になった。このワークショップでは、自身の身体を見つめ直し、自ら踊ってみることから得られた感覚を、撮影・編集に反映することに挑戦する。本来ダンスは、肉体の動きを他者の身体に伝播させ、心理的な動きとも結びつけて伝えることのできる芸術とされてきた。それはまさに「映画」「映像表現」そのもの。4日間を通して、対象を魅力的に捉え、表現する視点や編集方法にも迫る。

ダンスフェスティバル「Dance New Air」(http://dancenewair.tokyo)と振付家育成事業「ダンスでいこう!!」(http://www.dance-it-is.com)との共同企画。

■講座日程:8月29日(木)〜9月1日(日)<4日間>

■受講費:15,000円(教材費含む)

■定員:30名

■講座内容

<1日目>映像における「ダンス」を考える

[8月29日(木)19:00〜22:00 会場:イメージフォーラム3F寺山修司]

世の中には一体どんなダンスがあり、どのような振付家がどのような身体表現を試みてきたのか、講師の視点で広く紹介。舞台ダンス作品を映画として再構成した作品や、ダンス的感覚が内包されている映像を鑑賞し、肉体の動きを「見る」こと「撮る」こと「編集」することについて考えてみる。

<2日目>自分で身体を動かしてみる、即興ダンスのワークショップ

[8月30日(金)19:00〜22:00 会場:HATCH!! 渋谷スタジオ]

まずは身体を動かしてみよう!周りにある空気や、他人の動く「間」をどのように感じて自分の身体を動かすかという身体感覚は、カメラマンがカメラを持って被写体を撮影する感覚や、編集者がカットを割り、つなぐ感覚に近いといえるかもしれない。日常生活では行うことのない身体操作をすることで、見えてくるものや聞こえてくるものも変わるはず。そうした運動感覚を映像で伝えることはできるだろうか?身体をほぐして、撮影・編集機材に慣れよう。

<3日目>踊る身体を撮影してみる

[8月31日(土)15:00〜19:00 会場:HATCH!! 渋谷スタジオ]

振り付けられた動きを撮影する。踊るのは他人であっても、それをただカメラにおさめるだけでなく、撮影者が独自の身体感覚にもとづいた視点で、撮影・編集することを試みる。

<4日目>上映・講評

[9月1日(日)15:00〜18:00 会場:イメージフォーラム3F寺山修司]

3日目に撮影した映像を編集した作品を上映、講評会。

自分の作品を発表する事で得られる意見を参考に、今後のダンス映像制作に活かす。

- 撮影・編集機材はご持参ください。

お持ちでない方はiPhoneなどスマートフォンで撮影し、iMovieなどのアプリケーションで編集します。

※日によって時間と会場が変わりますので、ご注意ください。

■講師:吉開菜央(映像作家、ダンサー、振付家)

主な映画は『Grand Bouquet』(カンヌ国際映画祭監督週間2019正式招待)、『ほったまるびより』(文化庁メディア芸術祭2015エンターテインメント部門新人賞受賞)。MVの監督、振付も行う。米津玄師MV『Lemon』では出演・振付を担当している。

コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業

文化庁委託事業「2019年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

主催:文化庁、NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(JCDN)

共催・企画制作:イメージフォーラム映像研究所、Dance New Air(一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

>> 受講申し込みはこちらから

[夏期特別講座:サマースクール2019]

http://www.imageforum.co.jp/school/news/ss2019.html/

【開催終了】サマースクール2019 <鑑賞講座>フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門

[19.06.21]デジタル機材の発達を通じていまや身近になった映像表現。その様々な表現の歴史を辿ってみると、産業としての映画とは別のアートとしての映画(実験映画)という大きなムーブメント、そして数々の冒険者・先駆者たちに出会う。映像メディアの特質に根差したこのもう一つの映画史の流れを、映画前史、 20年代前衛映画、戦後アメリカのアンダーグラウンド映画、そして現在の新しい映像アートまで、時代を追い国内外の代表作を見つつ映像作家のユニークな思考と表現にふれる。

■講座日程:8月13日(火)〜8月18日(日)<6日間>

■時間:19:00〜22:00

■受講費:15,000円(税込)

■定員:30名

■上映作品(外国) [8月13日(火)〜8月15日(木)]

【映画誕生 その驚異】

列車の到着<リュミエール兄弟、1895、フランス>

月世界旅行<ジョルジュ・メリエス、1902、フランス>他

【アヴァンギャルド/シュルレアリズム映画】

バレエ・メカニック<フェルナン・レジェ、1924、フランス>

アンダルシアの犬<ルイス・ブニュエル+サルバドール・ダリ、1928、フランス>

午前の幽霊<ハンス・リヒター、1928、ドイツ>他

【絶対映画から抽象映画へ】

対角線交響曲<ヴィキング・エッゲリング、1924、ドイツ>

トレード・タトゥー<レン・ライ、1937、イギリス>他

【拡張する現実 ロシア・アヴァンギャルド】

カメラを持った男<ジガ・ヴェルトフ、1929、ロシア>(抜粋)他

【アメリカ・アンダーグラウンド映画】

午後の網目<マヤ・デレン+アレクサンダー・ハミット、1943、アメリカ>

A Movie<ブルース・コナー、1958、アメリカ>

スリープ<アンディ・ウォーホル、1963、アメリカ>

ドッグ・スター・マン(第2章)<スタン・ブラッケージ、1963、アメリカ>

ウォールデン<ジョナス・メカス、1969、アメリカ>(抜粋)他

【構造映画】

秋の樹々<クルト・クレン、1960、オーストリア>

波長<マイケル・スノウ、1967、カナダ>(抜粋)他

【ロンドン・フィルムメーカーズ・コーポとイギリスの実験映画】

チューインガムの少女<ジョン・スミス、1976、イギリス>他

【メタ映画 メディアの探求】

ダイアル・ヒストリー<ヨハン・グリモンプレ、2002、ベルギー・フランス>(抜粋)

移行する行為<マーティン・アーノルド、1993、オーストリア>他

【ナラティブの実験】

毎日強くなる<ミランダ・ジュライ、2001、アメリカ>他

【歴史/時間/政治としての風景】

セントラル・ヴァレー<ジェームス・ベニング、1999、アメリカ>(抜粋)他

■上映作品(日本) [8月16日(金)〜8月18日(日)]

【戦後復興からアングラへ】

キネカリグラフ<グラフィック集団、1955>

へそと原爆<細江英公、1960>

シベール<ドナルド・リチー、1968>

トマトケチャップ皇帝<寺山修司、1970>

【映画で映画を考える】

映画-LE CINEMA<奥山順市、1975>

観測概念<山崎博、1975>

アートマン<松本俊夫、1975>

SPACY<伊藤高志、1981>

【アニメーション表現の系譜】

why<田名網敬一、1975>

コーヒー・ブレイク<古川タク、1977>

Black Fish <相原信洋、2006>

わからないブタ<和田淳、2010>

【油断ならぬナラティヴ】

15日間<鈴木志郎康、1980>

映像書簡2<かわなかのぶひろ+萩原朔美、1980>

チェンマイ チェンライ ルアンパバーン<栗原みえ、2012>

【現代美術へ/現代美術から】

部屋/形態<石田尚志、1999>

氏の肖像<小瀬村真美、2004>

■講師

山下宏洋(イメージフォーラム・フェスティバル ディレクター)

2001年から現在までイメージフォーラム・フェスティバルにてディレクターを務める。2005年から渋谷のアート系映画館、シアター・イメージフォーラムの番組編成担当。ブリュッセル芸術の宮殿や香港映画祭をはじめ、世界各地の映画祭やメディアアート・フェスティバル、美術館などでプログラミング/キュレーションを行い、カンヌ映画祭監督週間、ロッテルダム国際映画祭を初め数々の映画祭で審査員を務める。例年平均10前後の国際映画祭に参加し、世界の映像アート作品の最先端の動向に通じている。

澤隆志(映像作家、キュレーター)

2000年から2010年までイメージフォーラム・フェスティバルのディレクターを務める。現在はフリーランス。パリ日本文化会館、あいちトリエンナーレ2013、東京都庭園美術館、青森県立美術館などと協働キュレーション多数。「Track Top Tokyo」(2016)、「めぐりあいJAXA」(2017-)、「都市防災ブートキャンプ」(2017-)、「写真+列車=映画」(2018)、「浮夜浮輪」(2018) などプロデュース。

>> 受講申し込みはこちらから

[夏期特別講座:サマースクール2019]

http://www.imageforum.co.jp/school/news/ss2019.html/

【開催終了】サマースクール2019 <講義>戦争・革命・虐殺の20世紀映像史

[19.06.15]「映像の世紀」と呼ばれる20世紀。それは戦争、革命、大量虐殺の世紀でもあった。1917年のロシア革命から1994年のルワンダ虐殺まで。セルゲイ・エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』(1925)、ロベルト・ロッセリーニの『ドイツ零年』(1948)、ベルギーの演劇集団グルポフによる『ルワンダ94』のドキュメンタリー映像作品(2006)などを通して、20世紀に生まれた芸術としての映画が歴史とどのように対峙したかを検証する。鋭い批評眼で挑発的な批評を繰り広げる鴻英良による4夜連続のスリリングなレクチャー。

■講座日程:8月7日(水)〜8月10日(土)<4日間>

■時間:19:00〜22:00

■受講費:10,000円(税込)

■定員:30名

■講師:鴻英良(演劇批評家、映画批評家)

演劇批評家。映画批評家。国際演劇祭ラオコオン(カンプナーゲル、ハンブルク)芸術監督、京都造形芸術大学舞台芸術センター副所長などを歴任。著書に『二十世紀劇場:歴史としての芸術と世界』(朝日新聞社)、訳書にタデウシュ・カントール『芸術家よ、くたばれ!』(作品社)、タルコフスキー『映像のポエジア:刻印された時間』(キネマ旬報社)、『イリヤ・カバコフ自伝』(みすず書房)など。

>> 受講申し込みはこちらから

[夏期特別講座:サマースクール2019]

http://www.imageforum.co.jp/school/news/ss2019.html/

🆕 サマースクール2024<制作講座>ガタゴトフィルムワークショップ:日記映画の楽しみ方

[24.07.03][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

ガタゴトフィルムは、講師が2010年から制作している日記映画です。毎日少しずつ撮り溜めた静止画像を連続して上映することで、数年間が数分に圧縮され、ガタゴトした動きが生まれます。

このワークショップでは、参加者が撮影した写真を素材に、それぞれのガタゴトフィルムを制作します。持ち寄る映像は二種類です。一つは、ワークショップ参加を決めた日から毎日撮影した写真。もう一つは、過去にスマートフォンなど身近なカメラで撮影した写真です。これら日々の映像記録を整理し、作品化する過程を体験します。

誰もが意識せずスマートフォンで映像記録をつけている現在、日記映画は誰でも作ることができるのではないでしょうか。日記映画を作り、見ることの楽しさを一緒に味わいましょう。(野村建太)

ガタゴトフィルムの作例:https://vimeo.com/968155559/714d565a64

■講座日時:8月9日(金)〜8月11日(日)〈3日間〉 連日19:00〜21:30

■受講費:5,000円(税込)

■定員:20名

■講座内容

▶1日目 イントロダクション

先人たちは、日々の記録をどのように作品化してきたのでしょうか?過去の作家と作品を参考に、日記映画の様々なあり方を見ていきます。参加者は持ち寄った写真をどのように整理し、作品にするかを検討します。

▶2日目 蓄積した日常の整理法

講師の制作しているガタゴトフィルムの作り方を紹介し、日常的に蓄積される映像を日記映画にする方法の一例を示します。参加者は各自、作品化の方向性を決めて作業を開始します。

▶3日目 上映・講評

作品を完成させ、各参加者の日記映画を上映します。

■事前課題の説明

ワークショップ参加を決めた日から、毎日5枚以上の写真を撮って来てください。写真と写真の間に連続性を持たせても良いし、持たせなくても良いです。撮り忘れた日があっても焦らず、自分のペースで好きなものを撮影してください。

カメラはコンパクトデジタルカメラでも、スマートフォンでも、種類は問いませんが、一種類のカメラで撮影してください。制作の都合上、横位置(長辺を横)で撮影してください。

■持ち物

・ワークショップのために撮影した写真と、ガタゴトフィルムの素材に使える過去の写真データが入ったハードディスクやSDカード(スマートフォンやパソコンからデータを吸い出す方法が分からない場合は、そのまま持ってきてください)

・写真データを整理するためのノートパソコン(映像編集ソフトは入っていなくても構いません)

■講師

野村建太(映像作家)

1987年京都府生まれ。2012年、日本大学大学院芸術学研究科修士課程修了。日記映画とアニメーションをテーマに、創作と研究を行っている。2010年から8ミリフィルムのコマ撮りによる日記映画シリーズ「ガタゴトフィルム」の制作を開始。アニメーション映画のスタッフとして、『この世界の片隅に』で特殊作画・演出補を務めた。

https://sites.google.com/view/nomurakenta/

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】特別イベント「フラハティ・セミナー“TO COMMUNE“東京ギャザリング」のお知らせ

[24.06.29]サテライト上映&ディスカッション

ロバート・フラハティ(『極北のナヌーク』『モアナ』)によって1954年に始められ70年以上にわたって続く映画・上映とディスカッションのプログラム、フラハティ・セミナーが現在タイ・フィルムアーカイブで開催中です(7月2日まで)。例年映画作家、批評家、シネフィル、学者、アーキビスト、学生といった人たちが集まって映画を1週間見続けディスカッションを行う伝統ある濃厚なプログラム。今年は現地開催だけでなくテーマ”TO COMMUNE”の理念のもと、世界各地のスペースで同時、あるいは時期を隔てて“ポッド開催”が行われています。フラハティ・セミナーで上映される作品の一部を上映し、それぞれ現地でディスカッションを行うという言わばサテライト開催。その開催のお誘いがセミナーからあり、7月12日の1日だけ開催することにしました。

“フラハティ・セミナーのミッションは映像にソクラテス的対話をもたらすこと、コレクティブな探求・交流・内省を育むこと”となっています。興味ある方はどうぞご参加ください。

<フラハティ・セミナー“TO COMMUNE”東京ギャザリング Flaherty Seminar “TO COMMUNE” Tokyo Gathering>

キュレーション:メー・アダードン・インカワニット+ジュリアン・ロス

Curated by May Adadol Ingawanij & Julian Ross

日時:7月12日(金)19:00〜22:00頃まで

Date: 12th July, 19:00-22:00

場所:シアター・イメージフォーラム3F「寺山修司」

Venue: Theatre Image Forum “Terayama Shuji” room

参加料:無料 *スペースに対するドネーションをお願いします。

Free of Chartge: we encourage the attendees to make donation for the space

上映作品は事前に発表しません。参加者で作品を一緒に見たあと、インフォーマルなディスカッションを行います。

The film which is to be screened will not be announced beforehand. The screening will be followed by an informal discussion.

興味のある方は下記のアドレスに件名:フラハティ・セミナー“TO COMMUNE”ギャザリングと明記し、お名前とメールアドレスをお知らせください。

Email us with your name and email with the subject: Flaherty Seminar “TO COOMUNE” Gathering if you are thinking to attend the event.

スペースの都合上、先着30名を受け付けの上限とさせていただきます。

The space is limited to host maximum of 30 people.

*上映作品に日本語字幕はついておりません。上映前後のディスカッションは日本語をベースに行います。

*The film will be English subtitled (no Japanese or other subtitles). The discussion will be done basically in Japanese (although the attendees will be encourage to help the non-Japanese speakers for discussion).

【開催終了】公開特別講座〈連続上映+講義〉フレームを逸脱する女性たち

[24.06.01]

イメージフォーラム映像研究所では、6/6(木)より全6回の公開特別講座『〈連続上映+講義〉フレームを逸脱する女性たち』を開催します。

本講座では、日本の実験/ドキュメンタリー映画およびジェンダー論を専門とする映画研究者・中根若恵さんを講師に迎え、『スフィンクスの謎』(1977)や『おでかけ日記』(1989)をはじめとする国内外の貴重な作品上映と講義を通じて、映画をとりまく性差表象のポリティクスを紐解きます。

事前申込制につき、参加希望の方は事前に Peatix特設ページ より参加申込手続きをお済ませください。定員に達し次第、受付終了となります。

■講座日程 2024年6月6日(木)・7日(金)・13日(木)・14日(金)・20日(木)・21日(金) 〈木曜&金曜開講/全6回〉

■時間 19:00〜21:30

■受講費 13,000円(税込)

■定員 30名(※事前申込制)

■参加申込(外部サイト) https://peatix.com/event/3961249

■講座内容

6/6(木) 【第1夜】カテゴリーとしての「女性」

6/7(金) 【第2夜】まなざしと欲望のエコノミー

6/13(木) 【第3夜】ジェンダー、親密性、公共性

6/14(金) 【第4夜】ポストコロニアル・フェミニズム:普遍性を脱中心化する

6/20(木) 【第5夜】マテリアル・フェミニズム:インフラストラクチャー、労働、ジェンダー

6/21(金) 【第6夜】遊歩者(フラヌール)としての女性:サイコジオグラフィと都市の風景

■講師

中根若恵(映画研究者)

南カリフォルニア大学映画芸術学科博士課程在籍。専門は日本の実験映画、ドキュメンタリー映画、ジェンダー論。学術論文に、「作者としての出演女性——ドキュメンタリー映画『極私的エロス・恋歌1974』とウーマン・リブ」(『JunCture』2016年)、「身体による親密圏の構築——女性のセルフドキュメンタリーとしての河瀨直美映画」(『映像学』2017年)など。

【開催終了】サマースクール2023<講義・ディスカッション>ディスカッション・イン・シネマ

[23.07.14][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

映画・アートの一線で活動する専門家とのディスカッションを通じて、映画における現代的な問題について考える1週間。

イメージフォーラム映像研究所は2023年の夏季短期講座において、<映画と政治>の関わりについて多方面から自由に語る講座を設けます。個人映画、商業映画を問わず、映画を語る際に、社会・政治的視点が最近ますます切り離せなくなっています。本講座は、オンラインとは別次元で、直接そして気軽に映画とそれにまつわるポリティクスについて意見を交換し、これからの議論の方向性について考える場になります。映画は娯楽でもある一方、語りと交流のきっかけを生みます。映画が持つそうした可能性を広げる機会にぜひご参加ください。

■講座日時:8月28日(月)〜9月2日(土) 〈6日間〉連日19:00〜21:00

■受講費:15,000円(税込)※教材費含む

■定員:30名

※レクチャーは全て日本語で行います。

[講座内容]

映画研究・批評家、映画作家による連続講義形式。講義のあと参加者と質疑応答形式のディスカッションを毎回行います。

▶ 第1夜[8月28日(月)]:

「アートと無神経:グローバル・サウスからキュレーションを問い直す」

講師:マーク・ノーネス(映画研究者)+近藤健一(森美術館シニアキュレーター)

▶ 第2夜[8月29日(火)]:

「ゾンビ映画から考える<反>肉食の思想」

講師:丸山雄生(アメリカ研究者)

▶ 第3夜[8月30日(水)]:

「刑務所と映画:壁を飛び越える実験」

講師:坂上香(映画監督)

▶ 第4夜[8月31日(木)]:

「エッセイ映画の政治性:1970年代の私映画」

講師:中根若恵(映画研究者)

▶ 第5夜[9月1日(金)]:

「ベータマックスからインスタLiveへ: クィア・ヴィデオ・アクティヴィズム」

講師:秋田祥(映画プログラマー)

▶ 第6夜[9月2日(土)]:

「映画史を書き直すためのクィア批評」

講師:久保豊(映画研究者)

[講師略歴]

マーク・ノーネス(Markus Nornes)

ミシガン大学教授。研究分野はアジア映画、日本映画、映画と翻訳、ドキュメンタリー等。単著にJapanese Documentary Film: The Meiji Era Through Hiroshima (2003), Forest of Pressure: Ogawa Shinsuke and Postwar Japanese Documentary (2006), Cinema Babel: Translating Global Cinema (2007), Brushed in Light: Calligraphy in East Asian Cinema (2021)。共著に『日本映画研究へのガイドブック』(2016), 『日本戦前映画論集—映画理論の再発見』 (2021)。共同監督に『ザ・ビッグハウス』 (2018)。

近藤健一(Kondo Kenichi)

森美術館での展示として、小泉明朗(2009)、山城知佳子(2012)、ビル・ヴィオラやゴードン・マッタ=クラークの映像上映プログラム(2015)ビデオひろば展(2016)を企画。共同企画に「アラブ・エクスプレス展」(2012)、「アンディ・ウォーホル展」(2014)。2014〜2015年にはベルリン、ハンブルガー・バーンホフ現代美術館にて客員研究員を務める。

丸山雄生(Maruyama Yuki)

東海大学文化社会学部ヨーロッパ・アメリカ学科准教授。専門はアメリカ研究、とくに人間と動物の関係や動物の表象。共訳書に、『ビデオランド レンタルビデオともうひとつのアメリカ映画史』(作品社, 2021年)。本講座に関連する論考に、「人間であること、動物になること、ゾンビにとどまること:三つのエージェンシーと客体化」、『立教アメリカン・スタディーズ』41号(2019年)。 (※オンラインでも閲覧可能 http://doi.org/10.14992/00017864)

坂上香(Sakagami Kaori)

ドキュメンタリー映画監督。高校卒業後、渡米留学し、南米を放浪。10年間TVディレクターを務め、2004年以降、自主映画制作や上映活動を行うと同時に、国内外の矯正施設で表現系ワークショップを行う。劇場公開映画:『プリズン・サークル』『トークバック 沈黙を破る女たち』『ライファーズ 終身刑を超えて』著書:『プリズン・サークル』(岩波書店)『ライファーズ 罪に向きあう』(みすず書房)

中根若恵(Nakane Wakae)

映画研究者。南カリフォルニア大学映画芸術学科博士課程在籍。専門は日本の実験映画、ドキュメンタリー映画、ジェンダー論。学術論文に、「作者としての出演女性——ドキュメンタリー映画『極私的エロス・恋歌1974』とウーマン・リブ」(『JunCture』2016年)、「身体による親密圏の構築——女性のセルフドキュメンタリーとしての河瀨直美映画」(『映像学』2017年)など。

秋田祥(Akita Sho)

映画館や団体などと協働しながら、主に性的マイノリティの人々の経験をとらえた映像作品を新旧/地域を問わず上映、配信。アーティストの古橋悌二が過ごしたニューヨークの時間についても調査中。上映団体Normal Screenをオーガナイズ。

久保豊(Kubo Yutaka)

映画研究者。専門は日本映画史、クィア映画史/批評。金沢大学人間社会学域准教授。単著『夕焼雲の彼方に──木下惠介とクィアな感性』(ナカニシヤ出版、2022年、第14回表象文化論学会奨励賞受賞)、編著『Inside/Out──映像文化とLGBTQ+』(早稲田大学演劇博物館、2020年)、論文に「日活ロマンポルノのハッテン史──「普通ではない」とされる男たちの勃起」(『日活ロマンポルノ 性の美学と政治学』水声社、2023年)などがある。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】サマースクール2023<制作講座>アニメーション・ワークショップ:創造の最先端

[23.07.11][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

世界が注目するエキスパートから学ぶ!

日本は世界が認めるアニメーション大国だが、商業アニメーションだけでなく、アートの分野でも、様々な技法を駆使する作家を多数輩出しており、まさに百花繚乱。本講座では、国際映画祭などで注目されている旬のアニメーション作家が手法と発想を伝授。ドローイングから半立体まで、それぞれの技法に秘められたアニメーションの面白さを体験してみよう。

■講座日時:8月18日(金)〜8月26日(土) 〈8日間〉※8月20日(日)は休講 連日19:00〜21:30

■受講費:24,000円(税込)

材料費、教材費含む。ただし、撮影時に使用するスマートフォン持参とします。お持ちでない方は申込時にご相談ください。

■定員:30名

[講座内容]

▶ イントロダクション

「アニメーションの発想」講師:水江未来(アニメーション作家)

国内外のアート・アニメーション作品の参考上映と解説。

▶ 実習1

「アニメーションの基礎」講師:水江未来

「振り子運動」「ボールのバウンス」「人物が歩く」などの基礎的な動きをドローイングで表現。

▶ 実習2

「メタモルフォーゼ<1><2>」講師:キムハケン(アニメーション作家)

ドローイング応用編として、メタモルフォーゼ技法にトライする。

▶ 実習3

「ロトスコープ<1><2>」講師:久保雄太郎(アニメーション作家)

ロトスコープ技法の解説とロトスコープアニメーション制作。

▶ 実習4

「半立体アニメーション<1><2>」講師:幸洋子(アニメーション作家)

切り絵や雑貨小物を使用して、置き換えという技法でアニメーション制作。

■講師

水江未来(アニメーション作家)

細胞や微生物、幾何学図形を用いた音楽的なアプローチの抽象アニメーションを数多く制作。2011年、短編作品『MODERN No.2』が、ベネチア国際映画祭(イタリア)でワールドプレミア上映され、翌年のアヌシー国際アニメーション映画祭(フランス)で、音楽賞を受賞。2014年、短編作品『WONDER』が、ベルリン国際映画祭(ドイツ)でワールドプレミア上映され、同年のアヌシー国際アニメーション映画祭で、CANAL+CREATIVE AID賞を受賞。2014年には、これまで制作した短編作品を再編集して1本にまとめたオムニバス長編映画『ワンダー・フル!!』が、全国15館で劇場公開された。現在、長編アニメーション『水江西遊記(仮)』を製作中。

キム ハケン(アニメーション作家)

1982年韓国ソウル生まれ。2013年東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。東京工芸大学アニメーション学科助教。主な作品に『ぐりうむ』(2010)、『Awaiting』(2011)、『MAZE KING』(2012)、『Jungle Taxi』(2016)、『RED TABLE』(2021)。

久保雄太郎(アニメーション作家)

1990年大分県生まれ。東京工芸大学、東京藝術大学大学院でアニメーションを学び、2014年よりフリーランス。インクなどの画材を用いて手描きの短編アニメーションを制作。主に国際映画祭を舞台に作品を発表し、Anima Mundi(ブラジル)ベストギャラリー賞受賞。プチョン国際アニメーション映画祭(韓国)オンライン部門グランプリ受賞。その他にも、アヌシー、ザグレブ、オタワなどの主要アニメーション映画祭にノミネート。

幸洋子(アニメーション作家)

1987年、愛知県名古屋市生まれ、東京都在住。幼少期から絵を描くことやビデオカメラで遊ぶことが好きだったため、アニメーションに楽しさを見出し、日々感じたことをもとに、様々な画材や素材で作品を制作している。主な作品に、幼少期の曖昧で不思議な記憶をもとに制作した「黄色い気球とばんの先生」、横浜で出会ったおじさんとの一日を描いた「ズドラーストヴィチェ!」、現代美術家鴻池朋子原作の詩「風の語った昔話」をもとに制作した「夜になった雪のはなし」、ミュージシャン清水煩悩と共同制作したミュージックビデオ「シャラボンボン」、自身の絵日記からインスピレーションを受け制作した最新作「ミニミニポッケの大きな庭で」は第75回ロカルノ映画祭にてプレミア上映後、第40回サンダンス映画祭祭など国内外の映画祭にて公式セレクション。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】サマースクール2023 <鑑賞講座>フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門

[23.07.10][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

デジタル機材の発達を通じていまや身近になった映像表現。その様々な表現の歴史を辿ってみると、産業としての映画とは別のアートとしての映画(実験映画)という大きなムーブメント、そして数々の冒険者・先駆者たちに出会う。映像メディアの特質に根差したこのもう一つの映画史の流れを、映画前史、 20年代前衛映画、戦後アメリカのアンダーグラウンド映画、そして現在の新しい映像アートまで、時代を追い国内外の代表作を見つつ映像作家のユニークな思考と表現にふれる。

講座日程■8月3日(木)〜8月9日(水)<6日間>※8月6日(日)は休講

時間■19:00〜22:00

受講費■15,000円

定員■30名

■上映予定作品

A. 海外作品 ※8月3日(木)〜5日(土)

美術館の常設展のように、年に一度でもマスターピースを鑑賞できる機会としてこの講座を考えています。いわゆる”実験映画”と呼ばれる作品群はアクセスが意外と困難なため、シネフィルと現代アートファンの関心の重なりでありつつも関心の陥穽となっているのではないでしょうか。なるべくオリジナルフォーマットで、作家の発想のあれこれをご紹介します。(澤隆志)

▶ 映画誕生 記録と娯楽と表現の源流

『列車の到着』(リュミエール兄弟, 1895)、『月世界旅行』(ジョルジュ・メリエス, 1902) 他

▶ 映画のアヴァンギャルド 第一次世界大戦後

『アンダルシアの犬』(ルイス・ブニュエル+サルバドール・ダリ, 1928)、『午前の幽霊』(ハンス・リヒター, 1928)、『カメラを持った男』(抜粋) (ジガ・ヴェルトフ, 1929)、『トレード・タトゥー』(レン・ライ, 1937) 他

▶ 映画のアヴァンギャルド 第二次世界大戦後

『午後の網目』(マヤ・デレン+アレクサンダー・ハミット, 1943)、『花火』(ケネス・アンガー, 1947)、『ドッグ・スター・マン(第2章)』(スタン・ブラッケージ, 1963)、『スリープ』(抜粋) (アンディ・ウォーホル, 1963)、『ウォールデン』(抜粋) (ジョナス・メカス, 1969) 他

▶ 「力と秘密」「アーカイブとファウンド・フッテージ」「(アフター)エフェクツ」「設置・設定」「ナラティブの冒険」「ヒトガタ」

通史的におさらいしたマスターピースの後は、ゆるいテーマを設けて映像表現の変遷を追っていきたいと思います。(抜粋や参考リンク中心に)

B. 日本作品 ※8月7日(月)〜9日(水)

政治、社会、そして芸術の移り変わりを見据えてきた実験映画の作家たちは、つねに私たちのものの見方や知覚のあり方に揺さぶりをかけてきました。この講座では、人々の想像力を駆り立ててきた戦後の日本の実験映画を6つのテーマに沿って紹介します。(中根若恵)

▶ 映画の革命か 革命の映画か—実験映画のアクチュアリティ

『へそと原爆』(細江英公, 1960)、『つぶれかかかった右眼のために』(松本俊夫, 1968)、『おかしさに彩られた悲しみのバラード』(原将人, 1968) 他

▶ 映画原理の追求—物質、構造、装置としての映画

『円』(今井祝雄, 1967)、『オー!マイ・マザー』(安藤紘平, 1969)、『オランダ人の写真』(居田伊佐雄, 1974)、『映画-LE CINEMA』(奥山順市, 1975)、『SPACY』(伊藤高志, 1981)、『カメラオブスクラ2』(IKIF, 1983)

▶ 意識/主観の映画、そしてコミュニケーションの実験へ

『日没の印象』(鈴木志郎康, 1975)、『映像書簡2』(かわなかのぶひろ + 萩原朔美, 1980) 他

▶ 身体を思考する映像 / 映像を思考する身体

『バラ科たんぽぽ』(小口詩子, 1988)、『骨肉思考』(竹藤佳世, 1997) 他

▶ アニメーションの系譜

『人間動物園』(久里洋二, 1962)、『風雅の技法』(月尾嘉男 + 山田学, 1967)、『驚き盤』(古川タク, 1975)、『蟻の生活』(浅野優子, 1994)、『くじらの湯』(キヤマミズキ, 2019)

▶ アンソロポセンとエコロジーの映像—人間中心主義を超えて

『関係』(碓井嵐丸, 1974)、『生態系 5-微動石』(小池照男, 1988)、『INITIAL VIPOR』(葉山嶺, 2013) 他

■講師

澤隆志(キュレーター)

2000年から2010年までイメージフォーラム・フェスティバルのディレクターを務める。現在はフリーランス。パリ日本文化会館、あいちトリエンナーレ2013、東京都庭園美術館、青森県立美術館、長野県立美術館などと協働キュレーション多数。「めぐりあいJAXA」(2017-)、「都市防災ブートキャンプ」(2017-)、「写真+映画=列車」(2018)、「浮夜浮輪」(2018) 「継ぎの時代」(2022-)など企画、運営。

中根若恵(映画研究者)

南カリフォルニア大学映画芸術学科博士課程在籍。専門は日本の実験映画、ドキュメンタリー映画、ジェンダー論。学術論文に、「作者としての出演女性——ドキュメンタリー映画『極私的エロス・恋歌1974』とウーマン・リブ」(『JunCture』2016年)、「身体による親密圏の構築——女性のセルフドキュメンタリーとしての河瀨直美映画」(『映像学』2017年)など。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

8ミリワークショップレポート(2023年1月22日、2月5日)

[23.04.11]イメージフォーラム映像研究所では去る1月22日(日)と2月5日(日)の2日間、研究生(受講生)を対象として、株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス(以下、Imagica EMS)のみなさんと共に8ミリフィルム撮影ワークショップを実施しました。

講師はImagica EMSでフィルム現像などを担当されている伊藤諒司さんと堀内藍さんに務めていただきました。また、営業担当として様々なフィルムアーカイブ事業になどにも携われている藤原理子さんにもご参加いただき、フィルムについてのプロフェッショナル3名の方からお話を伺うことができました。

一日目(1月22日)

講義はフィルムの構造から始まり、どのようにして映像が定着されるのかを知ったあと、実際にフィルムの扱い方についても指導を受けました。また、カメラの構造を知り、撮影時にもっとも重要となる露出の測り方も入射式、反射式それぞれについて解説を受けました。その後、屋外に出て、「冬」をテーマとして各人がカートリッジ1本分の撮影を行ないました。使用したフィルムはVISION3 500Tです。

二日目(2月5日)

前回撮影したフィルムをImagica EMSで現像、スキャンしたデータを鑑賞し、卒業生でもある映像作家の磯部真也さんがそれぞれの作品について講評しました。

また、鑑賞だけでなく、Imagica EMSさん製作のフィルムプレビュー機材・テテレを使って実際に撮影したネガフィルムの手回し映写体験も行いました。

デジタルでの撮影に慣れていても、アナログのファインダーでの撮影は、被写体と光に対する計算と想像力が要求され、全く違った体験になります。フォーカスを失敗してしまったカットなども出ましたが、レンズの特性を理解する上で、いい練習の機会となりました。

イメージフォーラム映像研究所でも現在はデジタル機材による撮影がほとんどですが、基礎的な撮影技術を体得するために、フィルムでの撮影はとても得難い経験であると考えています。今後もこうしたワークショップを継続的に実施していく予定です。

![]()

株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスは、映画・ドラマ・アニメ等をはじめとした映像制作サービス、配給・配信・パッケージ・ ローカライズ等のコンテンツ流通サービス、そして、映像資産を未来へつなぐ映像修復・アーカイブサービスに至るまで、トップクリエイターと技術者が、想像力と積み重ねた経験・技術を結集し、質の高い映像作品を生み出すお手伝いをしています。

https://www.imagica-ems.co.jp/

【開催終了】サマースクール2022 <制作講座>アニメーション・ワークショップ:創造の最先端

[22.08.09]世界が注目するエキスパートから学ぶ!

日本は世界が認めるアニメーション大国だが、商業アニメーションだけでなく、アートの分野でも、様々な技法を駆使する作家を多数輩出しており、まさに百花繚乱。本講座では、国際映画祭などで注目されている旬のアニメーション作家が手法と発想を伝授。ドローイングから半立体まで、それぞれの技法に秘められたアニメーションの面白さを体験してみよう。

■講座日程:8月22日(月)〜25日(木)、27日(土)〜30日(火) 〈8日間〉

■時間:19:00〜21:30

■受講費:24,000円(税込)

材料費、教材費含む。ただし、撮影時に使用するスマートフォン持参とします。お持ちでない方は申込時にご相談ください。

■定員:30名

■講座内容

[イントロダクション]

「アニメーションの発想」講師:水江未来

国内外のアート・アニメーション作品の参考上映と解説。

[実習]

「アニメーションの基礎」講師:水江未来

「振り子運動」「ボールのバウンス」「人物が歩く」などの基礎的な動きをドローイングで表現。

[実習]

「メタモルフォーゼ<1><2>」講師:キムハケン

ドローイング応用編として、メタモルフォーゼ技法にトライする。

[実習]

「半立体アニメーション<1><2>」講師:幸洋子

切り絵や雑貨小物を使用して、置き換えという技法でアニメーション制作。

[実習]

「ロトスコープ<1><2>」講師:岩崎宏俊

ロトスコープ技法の解説とロトスコープアニメーション制作。

■講師

水江未来(アニメーション作家)

細胞や微生物、幾何学図形を用いた音楽的なアプローチの抽象アニメーションを数多く制作。2011年、短編作品『MODERN No.2』が、ベネチア国際映画祭(イタリア)でワールドプレミア上映され、翌年のアヌシー国際アニメーション映画祭(フランス)で、音楽賞を受賞。2014年、短編作品『WONDER』が、ベルリン国際映画祭(ドイツ)でワールドプレミア上映され、同年のアヌシー国際アニメーション映画祭で、CANAL+CREATIVE AID賞を受賞。2014年には、これまで制作した短編作品を再編集して1本にまとめたオムニバス長編映画『ワンダー・フル!!』が、全国15館で劇場公開された。現在、長編アニメーション『水江西遊記(仮)』を製作中。

キム ハケン(アニメーション作家)

1982年韓国ソウル生まれ。2013年東京藝術大学大学院映像研究科アニメーション専攻修了。東京工芸大学アニメーション学科助教。主な作品に『ぐりうむ』(2010)、『Awaiting』(2011)、『MAZE KING』(2012)、『Jungle Taxi』(2016)、『RED TABLE』(2021)。

岩崎宏俊(美術家、映像作家)

幸洋子(アニメーション作家)

1987年生まれ、愛知県出身、東京都在住。日々感じた出来事をもとに、様々な画材や素材で作品を制作している。主な作品に、幼少期の曖昧で不思議な記憶をもとに制作した『黄色い気球とばんの先生』(2014)、横浜で出会ったおじさんとの一日を描いた『ズドラーストヴィチェ!』(2015)、鴻池朋子原作の詩「風の語った昔話」をもとに制作した『夜になった雪のはなし』(2018)、ミュージシャン清水煩悩と共同制作したミュージックビデオ『シャラボンボン』など。〈yoko-yuki.com〉

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】サマースクール2022 <鑑賞講座>フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門

[22.08.09][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

デジタル機材の発達を通じていまや身近になった映像表現。その様々な表現の歴史を辿ってみると、産業としての映画とは別のアートとしての映画(実験映画)という大きなムーブメント、そして数々の冒険者・先駆者たちに出会う。映像メディアの特質に根差したこのもう一つの映画史の流れを、映画前史、 20年代前衛映画、戦後アメリカのアンダーグラウンド映画、そして現在の新しい映像アートまで、時代を追い国内外の代表作を見つつ映像作家のユニークな思考と表現にふれる。

講座日程■8月15日(月)〜8月20日(土)<6日間>

時間■19:00〜21:30

受講費■15,000円

定員■30名

■上映作品(外国)

A. 海外作品 ※8月15日(月)〜17日(水)

▶ 映画誕生 その驚異 『列車の到着』(リュミエール兄弟, 1895)、『月世界旅行』(ジョルジュ・メリエス, 1902) 他

▶ アヴァンギャルド/シュルレアリズム映画 『幕間』(ルネ・クレール, 1924)、『アンダルシアの犬』(ルイス・ブニュエル+サルバドール・ダリ, 1928)、『午前の幽霊』(ハンス・リヒター, 1928) 他

▶ 絶対映画から抽象映画へ 『対角線交響曲』(ヴィキング・エッゲリング, 1924)、『トレード・タトゥー』(レン・ライ, 1937) 他

▶ 拡張する現実 ロシア・アヴァンギャルド 『カメラを持った男』(抜粋) (ジガ・ヴェルトフ, 1929) 他

▶ アメリカ・アンダーグラウンド映画 『午後の網目』(マヤ・デレン+アレクサンダー・ハミット, 1943)、『A Movie』(ブルース・コナー, 1958)、『スリープ』(抜粋) (アンディ・ウォーホル, 1963)、『ドッグ・スター・マン(第2章)』(スタン・ブラッケージ, 1963)、『ウォールデン』(抜粋) (ジョナス・メカス, 1969) 他

▶ 構造映画 『秋の樹々』(クルト・クレン, 1960)、『波長』(マイケル・スノウ, 1967) 他

▶ ロンドン・フィルムメーカーズ・コーポとイギリスの実験映画 『チューインガムの少女』(ジョン・スミス, 1976) 他

▶ メタ映画 メディアの探求 『ダイアル・ヒストリー』(抜粋) (ヨハン・グリモンプレ, 2002)、『移行する行為』(マーティン・アーノルド, 1993) 他

▶ ナラティブの実験 『毎日強くなる』(ミランダ・ジュライ, 2001) 他

▶ 歴史/時間/政治としての風景 『セントラル・ヴァレー』(抜粋) (ジェームス・ベニング, 1999) 他

B. 日本作品 ※8月18日(木)〜20日(土)

▶ 戦後復興からアングラへ 『キネカリグラフ』(グラフィック集団, 1955)、『へそと原爆』(細江英公, 1960)、『シベール』(ドナルド・リチー, 1968)、『トマトケチャップ皇帝』(寺山修司, 1970)

▶ 映画で映画を考える 『映画 – LE CINEMA』(奥山順市, 1975)、『アートマン』(松本俊夫, 1975)、『ヘリオグラフィー』(山崎博, 1979)、『SPACY』(伊藤高志, 1981)

▶ アニメーション表現の系譜 『殺人狂時代』(久里洋二, 1967)、『Why』(田名網敬一, 1975)、『Black Fish』(相原信洋, 2006)、『公衆便女』(束芋, 2006)、『わからないブタ』(和田淳, 2010)

▶ 油断ならぬナラティブ 『15日間』(鈴木志郎康, 1980)、『桃色ベビーオイル』(和田淳子, 1995)、『映像書簡7』(かわなかのぶひろ+萩原朔美, 1996)、『チェンマイ チェンライ ルアンパバーン』(栗原みえ, 2012)

▶ 現在美術へ/現代美術から 『部屋/形態』(石田尚志, 1999) 他

■講師

山下宏洋(イメージフォーラム・フェスティバル ディレクター)

2001年から現在までイメージフォーラム・フェスティバルにてディレクターを務める。2005年から渋谷のアート系映画館、シアター・イメージフォーラムの番組編成担当。ブリュセル芸術の宮殿や香港映画祭をはじめ、世界各地の映画祭やメディアアート・フェスティバル、美術館などでプログラミング/キュレーションを行い、カンヌ映画祭監督週間、ロッテルダム国際映画祭をはじめ数々の映画祭で審査員を務める。例年平均10前後の国際映画祭に参加し、世界の映像アート作品の最先端の動向に通じている。

澤隆志(映像作家、キュレーター)

2000年から2010年までイメージフォーラム・フェスティバルのディレクターを務める。現在はフリーランス。パリ日本文化会館、あいちトリエンナーレ2013、東京都庭園美術館、青森県立美術館、長野県立美術館などと協働キュレーション多数。「めぐりあいJAXA」(2017-)、「都市防災ブートキャンプ」(2017-)、「写真+映画=列車」(2018)、「浮夜浮輪」(2018) 「継ぎの時代」(2022-)など企画、運営。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】イメージフォーラム映像研究所 番外編! →8(welcome to 8)8ミリフィルム撮影・現像ワークショップ Vol.4

[21.10.04]※定員に達したため、応募を終了いたします。

たくさんのご応募ありがとうございました。

古いけど、新しい 8ミリフィルムで撮影~現像~上映をしてみよう!

8ミリフィルム1本の撮影時間は、たったの3分20秒!

撮影してから現像して、映写機で映し出されるまで、時間も手間もかかるワクワク感こそが8ミリフィルムの魅力。

最後にはスクリーン上でキラキラ輝くフィルムの粒子の虜になる、8ミリフィルム映像制作の入門ワークショップです!

もちろん8ミリフィルムの知識や機材がなくても大丈夫! 今回のワークショップでは

参加者全員がそれぞれ1本(3分20秒)のフィルムを使って、講師の丁寧なレクチャーのもと、

撮影から現像、上映まで、既成の枠にとらわれない自由なアイディアで作品を制作します。

過去の 8ミリワークショップのダイジェストはこちらからご覧になれます。

「→8(welcome to 8) 8ミリフィルム撮影・現像ワークショップ Vol.2」2019.6

「→8(welcome to 8) 8ミリフィルム撮影・現像ワークショップ Vol.3」2019.10

■スケジュール

《1日目:10月24日(日) 11:00-15:30(休憩含む)》

・8ミリフィルムってなに?

・参考作品上映 自由で多彩な“個人映画”の世界

・8ミリカメラの使い方・カメラ貸し出し

※2日目までに、各自撮影

《2日目:11月14日(日) 11:00-19:30》

・自分で現像してみよう!

・みんなの作品上映発表会

◆参加費

12,000円 (1名分/機材費等諸経費含む)

※参加者は、スーパー8 エクタクローム100D(カラーリバーサルフィルム)

1カートリッジ(3分20秒撮影可能)で撮影・現像します。

◆定員

12名

◆お申し込み方法

※下記フォームよりお申し込みください。

※担当者よりお支払い方法をご連絡いたします。

※お支払い確認後に受付完了となります。

→申し込みフォーム

※講座中はマスクの着用をお願いします。

※会場には消毒液を設置していますので、こまめな利用、手洗いをお願いします。

※講座中は定期的に換気を行います。

◆講師

石川亮

1984年生まれ。フィルムによる映像作品/インスタレーション作品などを制作。

2017年まで東京国立近代美術館フィルムセンター(現:国立映画アーカイブ)

技術スタッフとして主に小型映画の検査を担当。2015年には同美術館の

8ミリフィルムを使った映像展示「Re: play 1972 / 2015-「映像表現 ’72」展で

8ミリフィルムの複製・現像を担当。東京を中心に、8ミリフィルム作品上映企画

「! 8 – exclamation 8」や、自家現像ワークショップを企画運営している

2021年は南俊介氏と共に東京都美術館 都美セレクション展「暗くなるまで待っていて」に参加

Spice films主宰。

南俊輔

1985年北海道生まれ。フィルム映写機などの映像機材や映写技師による映写の行程など、

映画周辺の環境に着目し、インスタレーションの制作やパフォーマンスを行う。

近年は35ミリフィルム映写機を素材にした作品を主に制作。

映写機の持つ本来の機能やその意味を分解・再構成し、

映像の合成や変換を試みる「実験」を行っている。

◆講座会場

イメージフォーラム映像研究所(イメージフォーラム・ビル3F「寺山修司」)

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-2

TEL:03-5766-0116 / FAX:03-5466-0054

主催:イメージフォーラム、Spice films

協賛:コダック ジャパン

協力:株式会社ダゲレオ出版

【開催終了】サマースクール2021<鑑賞講座>映像作家連続講義【スタジオ探訪 創作の秘密をさぐる】

[21.08.18][※オンラインのみの講座です]

第一線で活躍する映像作家が自作を解説するとともに、制作現場や展示空間を紹介。

アニメーション、人形アニメーション、絵画、メディア・アート……。第一線で活躍する映像作家はどのような場所で作品を生み出しているのか。

いつもは見ることのできない映像作家のスタジオや制作現場をカメラが訪ね、作品が生み出される場所から作家自身が作品を解説。創作の秘密に迫る鑑賞講座。

受講料■各講座2,000円

受講方法■下記リンクより開催日ごとにお申し込みください(当日17:00まで)。Peatixのサイトよりお申し込み、お支払いをお願いいたします。お申し込みいただいた方には当日使用するZoomのリンクをメールでお送りいたします。

※Zoomミーティングを使用いたします。Web版にログインするか、Zoomのアプリケーションをインストールしてご参加ください。

※お申し込み完了後、当日18:00までにZoomミーティングへの招待メールが届かない場合はお問い合わせください。

※本講座は申込み者ご本人のみの参加に限らせていただきます。ZoomミーティングIDとパスワードの拡散は禁止いたします。お申し込みの際にメールアドレスの入力に間違いがないようご注意ください。

※一度お支払いされた受講料の払い戻しは応じられませんので、あらかじめご了承ください。通信悪化等、受講者都合により受講できなかった場合等も同様ですので、予めご了承ください。

※講座は主催者側で記録として録画いたしますが、受講者の方に対しての公開はしませんので、予めご了承ください。

講座日程■

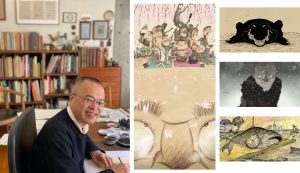

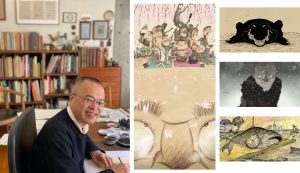

山村浩二「アート・アニメーションが生まれる場所」9月1日(水)19:30〜21:00

お申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクされています)>>

山村浩二(アニメーション作家、絵本作家)

1964年生まれ。『頭山』(2002) が第75回アカデミー賞にノミネート、アヌシー、ザグレプ他6つのグランプリを受賞、「今世紀100年の100作品」に選出される。『カフカ 田舎医者』 (2007) がオタワ他7つのグランプリを受賞、アニメーション作品の受賞は100を超える。2021年、過去25年間の優れた短編監督25人のトップ2に選出。「おやおや、おやさい」 「ぱれーど」他絵本作家としても活躍。2017年、NHKおかあさんといっしょ「べるがなる」の作詞を手がける。川喜多賞、芸術選奨文部科学大臣賞受賞、紫綬褒章受章。映画芸術科学アカデミー会員(米)、ASIFA 日本支部理事、日本アニメーション協会副会長。

村田朋泰「人形に生命を与える場所」9月2日(木)19:30〜21:00

お申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクされています)>>

村田朋泰(映像作家)

1974年生まれ。2002年東京芸術大学修士課程美術研究科デザイン専攻伝達造形修了。同年有限会社TMC設立。主な作品に『睡蓮の人』(第5回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞)、『朱の路』(第9回広島国際アニメーションフェスティバル優秀賞)、『家族デッキ』(SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2010奨励賞)、『木ノ花ノ咲クヤ森』(シュトゥットガルト国際アニメーション映画祭2016入選)など。

小瀬村真美「アート作品と展示空間」9月8日(水)19:30〜21:00

<設営中の個展会場(kenakian http://www.kenakian.jp)から設営の様子を紹介。>

お申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクされています)>>

小瀬村真美(美術家)

東京藝術大学大学院美術研究科後期博士課程(油画)修了。写真の加工や絵画の構図などを巧みに利用した映像インスタレーションや写真作品を手がけ、国内外の美術展、映画祭で発表を続けている。膨大な写真ドローイングをつなぎ合わせる手法を用いてのアニメーション映像作品、そして近年手がける一見絵画のように見える写真作品はそれぞれのメディアが内包する空間や時間の構造を利用しながら、それを超える視覚表現を追求し、わたしたちの視点の位置、さらには存在の位置をゆさぶってゆく。2015年度五島記念文化賞を受賞し、2016-17年、ニューヨークにて海外研修の後、2018年には原美術館(品川、東京)にて個展を開催。

トーチカ「アイデアとテクノロジー」9月9日(木)19:30〜21:00

お申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクされています)>>

トーチカ(映像作家、現代美術作家)

1998年に活動を開始した、ナガタタケシとモンノカヅエによるアーティストユニット。空中に光で描くライトペンディングのアニメーション作品を中心に、様々な手法で「活動絵画」を生み出している。 制作においては「実験精神」を掲げ、試行錯誤の中から、 ハッピーアクシデント(偶発的な幸運な出来事)を誘う。芸術活動のほか、テレビコマーシャルなどの商業作品の制作も行っている。主な作品として、『PiKAPiKA』(文化庁メディア 芸術祭アニメーション部門優秀賞受賞[2006])『TRACK』(オランダ国際アニメーション映画祭ノンナラティヴ 部門グランプリ・観客賞グランプリ[ 2016])など。

【開催終了】サマースクール2021<制作講座>さわる映像ワークショップ ——映像の仕組みを知る

[21.07.27][※対面のみの講座です。オンラインでの受講はできません]

パソコンやスマホがないと映像が作れないなんておかしい!ミュージシャンがギターで音楽を奏でるように、画家が絵筆を使うように、パソコンの手を借りないで映像制作はできないのだろうか。フィルムというアナログ映像メディアを応用すればそれが可能になる。アメリカでは65ミリの大型フィルムがいぜんとして撮影で使われているなど、フィルムは今なおその可能性が注目され続けている。本講座では、フィルム撮影の体験に加え、映画発明以前にあった映像装置を使ったユニークな制作法も紹介。さあ、ハンドメイドで「自由に大胆に」映像を作ってみよう! スマホに使われるな!

講座日程■8月17日(火)〜8月20日(金)<4日間>

時間■19:00〜21:30

受講費■15,000円(税込)

定員■20名

※講座中はマスクの着用をお願いします。

※会場には消毒液を設置していますので、こまめな利用、手洗いをお願いします。

※講座中は定期的に換気を行ないます。

■講座内容

〈1日目〉

[鑑賞]映像の仕組みを知る〈映像の仕組みをテーマとした実験的な映像作品を鑑賞し、楽しみながらフィルムやデジタルの映像の仕組みを学ぶ。さらにフィルムならではの映像表現を駆使した作品を鑑賞することで、制作のヒントをつかむ〉

※上映・紹介作品例:

マン・レイ『理性に帰る』/レン・ライ『フリー・ラディカルズ』/五島一浩『これは映画ではないらしい』など

[制作1]カメラの先祖「カメラ・オブスキュラ」を体験してみよう〈工作用紙を使ってピンホールカメラを自作し、インスタントカメラと組み合わせて写真を撮影する〉

-300x212.jpg)

『これは映画ではないらしい』

〈2日目〉

[制作2]フィルムを使って動画を撮影してみよう〈撮影と簡易的な現像を体験〉

[制作3]カメラを使わずに映像を作ってみよう〈1日目に鑑賞した作品を参考にして、スクラッチ、ダイレクトペインティングなど、カメラを使わずにハンドメイドで映像を作り出す〉

〈3日目〉

[制作4]映画誕生以前の映像装置・ゾートロープやフェナキストスコープを作ってみよう

〈4日目〉

[制作5]制作した映像の鑑賞・講評〈フィルムのデジタル化の方法などについても解説〉

■講師:五島一浩

アナログとデジタルの境界、感覚の粒子化をテーマにした映像作品・インスタレーション作品を制作している。代表作に、裸のカメラ・オブスクラ「画家の不在(2018〜)」、コマのない動画カメラシステム「これは映画ではないらしい(2014)」、立体映像「SHADOWLAND(2013)」、3DCG 短編映像シリーズ「FADE into WHITE(1996〜2003)」などがある。

>>申し込みはこちらから(外部サイトPeatixにリンクしています)

【開催終了】サマースクール2019 <制作講座>ダンスを撮る! ダンス映像撮影ワークショップ

[19.06.21]近年、様々なメディアを通して、自分たちの生活の一部を撮影し発表することが以前と比較的にならないほど容易になった。このワークショップでは、自身の身体を見つめ直し、自ら踊ってみることから得られた感覚を、撮影・編集に反映することに挑戦する。本来ダンスは、肉体の動きを他者の身体に伝播させ、心理的な動きとも結びつけて伝えることのできる芸術とされてきた。それはまさに「映画」「映像表現」そのもの。4日間を通して、対象を魅力的に捉え、表現する視点や編集方法にも迫る。

ダンスフェスティバル「Dance New Air」(http://dancenewair.tokyo)と振付家育成事業「ダンスでいこう!!」(http://www.dance-it-is.com)との共同企画。

■講座日程:8月29日(木)〜9月1日(日)<4日間>

■受講費:15,000円(教材費含む)

■定員:30名

■講座内容

<1日目>映像における「ダンス」を考える

[8月29日(木)19:00〜22:00 会場:イメージフォーラム3F寺山修司]

世の中には一体どんなダンスがあり、どのような振付家がどのような身体表現を試みてきたのか、講師の視点で広く紹介。舞台ダンス作品を映画として再構成した作品や、ダンス的感覚が内包されている映像を鑑賞し、肉体の動きを「見る」こと「撮る」こと「編集」することについて考えてみる。

<2日目>自分で身体を動かしてみる、即興ダンスのワークショップ

[8月30日(金)19:00〜22:00 会場:HATCH!! 渋谷スタジオ]

まずは身体を動かしてみよう!周りにある空気や、他人の動く「間」をどのように感じて自分の身体を動かすかという身体感覚は、カメラマンがカメラを持って被写体を撮影する感覚や、編集者がカットを割り、つなぐ感覚に近いといえるかもしれない。日常生活では行うことのない身体操作をすることで、見えてくるものや聞こえてくるものも変わるはず。そうした運動感覚を映像で伝えることはできるだろうか?身体をほぐして、撮影・編集機材に慣れよう。

<3日目>踊る身体を撮影してみる

[8月31日(土)15:00〜19:00 会場:HATCH!! 渋谷スタジオ]

振り付けられた動きを撮影する。踊るのは他人であっても、それをただカメラにおさめるだけでなく、撮影者が独自の身体感覚にもとづいた視点で、撮影・編集することを試みる。

<4日目>上映・講評

[9月1日(日)15:00〜18:00 会場:イメージフォーラム3F寺山修司]

3日目に撮影した映像を編集した作品を上映、講評会。

自分の作品を発表する事で得られる意見を参考に、今後のダンス映像制作に活かす。

- 撮影・編集機材はご持参ください。

お持ちでない方はiPhoneなどスマートフォンで撮影し、iMovieなどのアプリケーションで編集します。

※日によって時間と会場が変わりますので、ご注意ください。

■講師:吉開菜央(映像作家、ダンサー、振付家)

主な映画は『Grand Bouquet』(カンヌ国際映画祭監督週間2019正式招待)、『ほったまるびより』(文化庁メディア芸術祭2015エンターテインメント部門新人賞受賞)。MVの監督、振付も行う。米津玄師MV『Lemon』では出演・振付を担当している。

コンテンポラリーダンス・プラットフォームを活用した振付家育成事業

文化庁委託事業「2019年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

主催:文化庁、NPO法人ジャパン・コンテンポラリーダンス・ネットワーク(JCDN)

共催・企画制作:イメージフォーラム映像研究所、Dance New Air(一般社団法人ダンス・ニッポン・アソシエイツ)

>> 受講申し込みはこちらから

[夏期特別講座:サマースクール2019]

http://www.imageforum.co.jp/school/news/ss2019.html/

【開催終了】サマースクール2019 <鑑賞講座>フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門

[19.06.21]デジタル機材の発達を通じていまや身近になった映像表現。その様々な表現の歴史を辿ってみると、産業としての映画とは別のアートとしての映画(実験映画)という大きなムーブメント、そして数々の冒険者・先駆者たちに出会う。映像メディアの特質に根差したこのもう一つの映画史の流れを、映画前史、 20年代前衛映画、戦後アメリカのアンダーグラウンド映画、そして現在の新しい映像アートまで、時代を追い国内外の代表作を見つつ映像作家のユニークな思考と表現にふれる。

■講座日程:8月13日(火)〜8月18日(日)<6日間>

■時間:19:00〜22:00

■受講費:15,000円(税込)

■定員:30名

■上映作品(外国) [8月13日(火)〜8月15日(木)]

【映画誕生 その驚異】

列車の到着<リュミエール兄弟、1895、フランス>

月世界旅行<ジョルジュ・メリエス、1902、フランス>他

【アヴァンギャルド/シュルレアリズム映画】

バレエ・メカニック<フェルナン・レジェ、1924、フランス>

アンダルシアの犬<ルイス・ブニュエル+サルバドール・ダリ、1928、フランス>

午前の幽霊<ハンス・リヒター、1928、ドイツ>他

【絶対映画から抽象映画へ】

対角線交響曲<ヴィキング・エッゲリング、1924、ドイツ>

トレード・タトゥー<レン・ライ、1937、イギリス>他

【拡張する現実 ロシア・アヴァンギャルド】

カメラを持った男<ジガ・ヴェルトフ、1929、ロシア>(抜粋)他

【アメリカ・アンダーグラウンド映画】

午後の網目<マヤ・デレン+アレクサンダー・ハミット、1943、アメリカ>

A Movie<ブルース・コナー、1958、アメリカ>

スリープ<アンディ・ウォーホル、1963、アメリカ>

ドッグ・スター・マン(第2章)<スタン・ブラッケージ、1963、アメリカ>

ウォールデン<ジョナス・メカス、1969、アメリカ>(抜粋)他

【構造映画】

秋の樹々<クルト・クレン、1960、オーストリア>

波長<マイケル・スノウ、1967、カナダ>(抜粋)他

【ロンドン・フィルムメーカーズ・コーポとイギリスの実験映画】

チューインガムの少女<ジョン・スミス、1976、イギリス>他

【メタ映画 メディアの探求】

ダイアル・ヒストリー<ヨハン・グリモンプレ、2002、ベルギー・フランス>(抜粋)

移行する行為<マーティン・アーノルド、1993、オーストリア>他

【ナラティブの実験】

毎日強くなる<ミランダ・ジュライ、2001、アメリカ>他

【歴史/時間/政治としての風景】

セントラル・ヴァレー<ジェームス・ベニング、1999、アメリカ>(抜粋)他

■上映作品(日本) [8月16日(金)〜8月18日(日)]

【戦後復興からアングラへ】

キネカリグラフ<グラフィック集団、1955>

へそと原爆<細江英公、1960>

シベール<ドナルド・リチー、1968>

トマトケチャップ皇帝<寺山修司、1970>

【映画で映画を考える】

映画-LE CINEMA<奥山順市、1975>

観測概念<山崎博、1975>

アートマン<松本俊夫、1975>

SPACY<伊藤高志、1981>

【アニメーション表現の系譜】

why<田名網敬一、1975>

コーヒー・ブレイク<古川タク、1977>

Black Fish <相原信洋、2006>

わからないブタ<和田淳、2010>

【油断ならぬナラティヴ】

15日間<鈴木志郎康、1980>

映像書簡2<かわなかのぶひろ+萩原朔美、1980>

チェンマイ チェンライ ルアンパバーン<栗原みえ、2012>

【現代美術へ/現代美術から】

部屋/形態<石田尚志、1999>

氏の肖像<小瀬村真美、2004>

■講師

山下宏洋(イメージフォーラム・フェスティバル ディレクター)

2001年から現在までイメージフォーラム・フェスティバルにてディレクターを務める。2005年から渋谷のアート系映画館、シアター・イメージフォーラムの番組編成担当。ブリュッセル芸術の宮殿や香港映画祭をはじめ、世界各地の映画祭やメディアアート・フェスティバル、美術館などでプログラミング/キュレーションを行い、カンヌ映画祭監督週間、ロッテルダム国際映画祭を初め数々の映画祭で審査員を務める。例年平均10前後の国際映画祭に参加し、世界の映像アート作品の最先端の動向に通じている。

澤隆志(映像作家、キュレーター)

2000年から2010年までイメージフォーラム・フェスティバルのディレクターを務める。現在はフリーランス。パリ日本文化会館、あいちトリエンナーレ2013、東京都庭園美術館、青森県立美術館などと協働キュレーション多数。「Track Top Tokyo」(2016)、「めぐりあいJAXA」(2017-)、「都市防災ブートキャンプ」(2017-)、「写真+列車=映画」(2018)、「浮夜浮輪」(2018) などプロデュース。

>> 受講申し込みはこちらから

[夏期特別講座:サマースクール2019]

http://www.imageforum.co.jp/school/news/ss2019.html/

【開催終了】サマースクール2019 <講義>戦争・革命・虐殺の20世紀映像史

[19.06.15]「映像の世紀」と呼ばれる20世紀。それは戦争、革命、大量虐殺の世紀でもあった。1917年のロシア革命から1994年のルワンダ虐殺まで。セルゲイ・エイゼンシュテインの『戦艦ポチョムキン』(1925)、ロベルト・ロッセリーニの『ドイツ零年』(1948)、ベルギーの演劇集団グルポフによる『ルワンダ94』のドキュメンタリー映像作品(2006)などを通して、20世紀に生まれた芸術としての映画が歴史とどのように対峙したかを検証する。鋭い批評眼で挑発的な批評を繰り広げる鴻英良による4夜連続のスリリングなレクチャー。

■講座日程:8月7日(水)〜8月10日(土)<4日間>

■時間:19:00〜22:00

■受講費:10,000円(税込)

■定員:30名

■講師:鴻英良(演劇批評家、映画批評家)

演劇批評家。映画批評家。国際演劇祭ラオコオン(カンプナーゲル、ハンブルク)芸術監督、京都造形芸術大学舞台芸術センター副所長などを歴任。著書に『二十世紀劇場:歴史としての芸術と世界』(朝日新聞社)、訳書にタデウシュ・カントール『芸術家よ、くたばれ!』(作品社)、タルコフスキー『映像のポエジア:刻印された時間』(キネマ旬報社)、『イリヤ・カバコフ自伝』(みすず書房)など。

>> 受講申し込みはこちらから

[夏期特別講座:サマースクール2019]