NEWS

ニュース

2024年度受講説明会のお知らせ

[24.03.20]

2024年度イメージフォーラム映像研究所は4月13日(土)より開講いたします。(※定員に達し次第、募集締切となります。)

つきましては下記の日程で受講説明会をオンライン開催いたします。

①1月14日(日)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3808926

②1月21日(日)19:00〜20:00【終了】

https://peatix.com/event/3809251

③1月29日(月)19:00〜20:00【終了】

https://peatix.com/event/3809274

④2月4日(日)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3828421

⑤2月12日(月)19:00〜20:00【終了】

https://peatix.com/event/3828433

⑥2月17日(土)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3828483

⑦2月25日(日)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3856775

⑧3月5日(火)19:00〜20:00【終了】

https://peatix.com/event/3856787

⑨3月9日(土)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3856792

⑩3月23日(土)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3879653

⑪3月31日(日)16:00〜17:00【終了】

https://peatix.com/event/3895093

⑫4月3日(水)19:00〜20:00(※最終開催)【終了】

https://peatix.com/event/3895096

参加ご希望の方はそれぞれの日程毎の申込みページURL(Peatixにリンクされています)よりお申し込みください。

受講説明会は、2月以降も複数回オンラインにて開催予定です。開催スケジュールは、HP、SNS等でご確認ください。

今年度の受講説明会はすべて終了いたしました。

🆕 2023年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

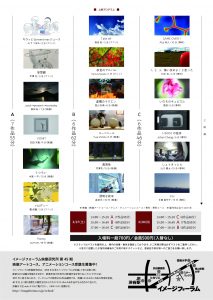

[24.03.18]去る2024年3月16日(土)〜17日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2023年度(第47期)卒業制作展」では、3コース合わせて計25作品の卒業制作が上映されました。(https://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1069/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■優秀賞

『Light Fragments』朝倉小冬深/7分/2024年/アニメーションコース

『Peel Off』中田喜之/7分/2024年/映像アートコース

『誰もおらん家』北川未来/15分/2024年/専科コース

■奨励賞

『満ち欠け』石田百合/3分/2024年/アニメーションコース

『みずのなかのゆめ』ショウイハン/6分/2024年/アニメーションコース

『音に関する小作品集』山﨑裕也/23分/2024年/映像アートコース

2023年度(第47期)卒業制作展まもなく開催!

[24.02.20]イメージフォーラム映像研究所の2023年度(第47期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて25作品を4プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2023年度(第47期)卒業制作展

日程:2024年3月16日(土)・17日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般 500円 / イメージフォーラム会員、リピーター 300円(※自由席・入れ替え制)

詳細:

http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1069/index.html

2024年度(第48期)開講スケジュールのお知らせ

[23.11.15]

2024年度(第48期)イメージフォーラム映像研究所は、下記スケジュールにて開講いたします。

2024年1月より受講申し込み受付を開始いたします。まずはお気軽に資料をご請求ください。

【2024年度(第48期)イメージフォーラム映像研究所】

>> 映像アートコース・・・毎週火曜日 19:00〜21:30

>> アニメーションコース・・・毎週水曜日 19:00〜21:30

※講座期間(共通):2024年4月〜2025年3月(夏季・冬季休暇あり)

※受講料:各コース200,000円(税込)

※募集定員:各コースとも30名。定員になり次第、募集締め切りとなります。

※受講資格:満18才以上。学歴、経歴、経験、技術などの有無は問いません。

■ 開講式

2024年4月13日(土)

■ 募集受付期間

2024年1月15日(月)〜2024年4月16日(火) ※定員になり次第締め切り

■ 受講申し込み方法

申し込み用紙付き受講案内書が必要です。以下リンクより申し込みフォームでご請求ください。

【受付終了】《サマースクール2023》受講申し込み受付中!

[23.07.16]

イメージフォーラム映像研究所では、夏季休暇中、一般の方もご参加いただける特別講座「サマースクール2023」を開催します。

例年好評をいただいている鑑賞講座「フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門」や、初心者の方から経験者の方まで楽しみながらアニメーション制作に取り組める制作講座「アニメーション・ワークショップ:創造の最先端」、そして本年初めての試みとなるディスカッション講座「ディスカッション・イン・シネマ」では、映画・アートの一線で活動する専門家と受講生の皆様とのディスカッションを通じて、映画における現代的な問題について考えます。

いずれも定員に達し次第、受付終了となります。詳細やお申し込み方法は下記をご参照ください。

<鑑賞講座>フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門

■講座日程 8月3日(木)〜8月9日(水)<6日間>※8月6日(日)は休講

■時間 19:00〜22:00

■受講費 15,000円(税込)※教材費含む

■定員 30名

■講師 澤隆志(キュレーター)、中根若恵(映画研究者)

■詳細&お申し込み

http://www.imageforum.co.jp/school/special/2023summer-history.html/

<制作講座>アニメーション・ワークショップ:創造の最先端

■講座日程 8月18日(金)〜8月26日(土) 〈8日間〉※8月20日(日)は休講

■時間 19:00〜21:30

■受講費 24,000円(税込)

※材料費、教材費含む。ただし、撮影時に使用するスマートフォン持参とします。お持ちでない方は申込時にご相談ください。

■定員 30名

■講師 水江未来(アニメーション作家)、キムハケン(アニメーション作家)、久保雄太郎(アニメーション作家)、幸洋子(アニメーション作家)

■詳細&お申し込み

http://www.imageforum.co.jp/school/special/2023summer-animation.html/

<講義・ディスカッション>ディスカッション・イン・シネマ

■講座日程 8月28日(月)〜9月2日(土) 〈6日間〉

■時間 19:00〜21:00

■受講費 15,000円(税込)※教材費含む

■定員 30名

■講師 マーク・ノーネス(映画研究者)、近藤健一(森美術館シニアキュレーター)、丸山雄生(アメリカ研究者)、坂上香(映画監督)、中根若恵(映画研究者)、秋田祥(映画プログラマー)、久保豊(映画研究者)

■詳細&お申し込み

http://www.imageforum.co.jp/school/special/2023summer-discussion.html/

8ミリワークショップレポート(2023年1月22日、2月5日)

[23.04.11]イメージフォーラム映像研究所では去る1月22日(日)と2月5日(日)の2日間、研究生(受講生)を対象として、株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス(以下、Imagica EMS)のみなさんと共に8ミリフィルム撮影ワークショップを実施しました。

講師はImagica EMSでフィルム現像などを担当されている伊藤諒司さんと堀内藍さんに務めていただきました。また、営業担当として様々なフィルムアーカイブ事業になどにも携われている藤原理子さんにもご参加いただき、フィルムについてのプロフェッショナル3名の方からお話を伺うことができました。

一日目(1月22日)

講義はフィルムの構造から始まり、どのようにして映像が定着されるのかを知ったあと、実際にフィルムの扱い方についても指導を受けました。また、カメラの構造を知り、撮影時にもっとも重要となる露出の測り方も入射式、反射式それぞれについて解説を受けました。その後、屋外に出て、「冬」をテーマとして各人がカートリッジ1本分の撮影を行ないました。使用したフィルムはVISION3 500Tです。

二日目(2月5日)

前回撮影したフィルムをImagica EMSで現像、スキャンしたデータを鑑賞し、卒業生でもある映像作家の磯部真也さんがそれぞれの作品について講評しました。

また、鑑賞だけでなく、Imagica EMSさん製作のフィルムプレビュー機材・テテレを使って実際に撮影したネガフィルムの手回し映写体験も行いました。

デジタルでの撮影に慣れていても、アナログのファインダーでの撮影は、被写体と光に対する計算と想像力が要求され、全く違った体験になります。フォーカスを失敗してしまったカットなども出ましたが、レンズの特性を理解する上で、いい練習の機会となりました。

イメージフォーラム映像研究所でも現在はデジタル機材による撮影がほとんどですが、基礎的な撮影技術を体得するために、フィルムでの撮影はとても得難い経験であると考えています。今後もこうしたワークショップを継続的に実施していく予定です。

![]()

株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスは、映画・ドラマ・アニメ等をはじめとした映像制作サービス、配給・配信・パッケージ・ ローカライズ等のコンテンツ流通サービス、そして、映像資産を未来へつなぐ映像修復・アーカイブサービスに至るまで、トップクリエイターと技術者が、想像力と積み重ねた経験・技術を結集し、質の高い映像作品を生み出すお手伝いをしています。

https://www.imagica-ems.co.jp/

2022年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

[23.03.20]去る2023年3月17日(金)〜19日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2022年度(第46期)卒業制作展」では、3コース合わせて計26作品の卒業制作が上映されました。(https://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1060/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■最優秀賞

『暝映』芝田日菜/25分/2023年/映像アートコース

■優秀賞

『ADDICTION』本多優之介/9分/2023年/映像アートコース

『何回生まれ変わればいいの?』nene/20分/2023年/映像アートコース

『須弥山町0番地』遠藤直隆/4分/2023年/アニメーションコース

2022年度(第46期)卒業制作展まもなく開催!

[23.03.01]イメージフォーラム映像研究所の2022年度(第46期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて26作品を5プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2022年度(第46期)卒業制作展

日程:2023年3月17日(金)・18日(土)・19日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般 500円 / イメージフォーラム会員、リピーター 300円(※自由席・入れ替え制)

詳細:

http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1060/index.html

2023年度(第47期)開講スケジュールのお知らせ

[23.01.05]

2023年度(第47期)イメージフォーラム映像研究所は、下記スケジュールにて開講いたします。

現在、受講生を募集中です。まずはお気軽に資料をご請求ください。

■ 開講式 2023年4月8日(土)

>> 映像アートコース・・・毎週火曜日 19:00〜21:30

>> アニメーションコース・・・毎週水曜日 19:00〜21:30

※講座期間(共通):2023年4月〜2024年3月(夏季・冬季休暇あり)

※受講料:各コース200,000円(税込)

※募集定員:各コースとも30名。定員になり次第、募集締め切りとなります。

※受講資格:満18才以上。学歴、経歴、経験、技術などの有無は問いません。

■ 募集受付期間

2023年1月20日(金)〜2023年4月11日(火) ※定員になり次第締め切り

■ 受講申し込み方法

申し込み用紙付き受講案内書が必要です。以下リンクより申し込みフォームでご請求ください。

2021年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

[22.03.30]去る2022年3月18日(金)〜20日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2021年度(第45期)卒業制作展」では、3コース合わせて計21作品の卒業制作が上映されました。(https://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1045/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■大賞

『Lock Up and Down』Minami/35分/2022年/映像アートコース

■優秀賞

『Four Sites』山崎春蘭/20分/2022年/映像アートコース

『Indelible memories』木口英/30分/2022年/映像アートコース

『6:13AM』山下つぼみ/18分/2022年/専科コース

『ラ・サンカンテーヌ』ヒラタアツコ/5分/2022年/専科コース

2021年度(第45期)卒業制作展まもなく開催!

[22.03.10]イメージフォーラム映像研究所の2021年度(第45期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて21作品を5プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2021年度(第45期)卒業制作展

日程:2022年3月18日(金)・19日(土)・20日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般 500円 / イメージフォーラム会員、リピーター 300円(※自由席・入れ替え制)

詳細:

http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1045/index.html

2022年度(第46期)受講申し込み受付開始!

[22.02.27]

イメージフォーラム映像研究所では2022年度(第46期)受講生を募集いたします。

新しい映像表現にチャレンジする「映像アートコース」と、アニメーションの特質を生かしたオリジナリティのある表現を目指す「アニメーションコース」の2つのコースを開講。講座は対面を基本としつつ、Zoomを使用したオンライン受講にも対応いたします。

随時オンライン受講説明会も実施予定です。(詳細はニュース欄をご確認ください。)

まずは以下よりお気軽に資料をご請求ください。

2022年度(第46期)イメージフォーラム映像研究所

講座期間:2022年5月〜2023年3月(夏期・冬期休暇あり)

申し込み受付期間:2022年2月14日(月)〜5月17日(火) ※定員になり次第、募集終了

■ 映像アートコース

講座日時:毎週火曜日19:00〜21:30

開講日:2022年5月17日(火)より

募集定員:30名

■アニメーションコース

講座日時:毎週水曜日19:00〜21:30

開講日:2022年5月18日(水)より

募集定員:30名

2020年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

[21.03.30]去る2021年3月27日(土)〜28日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2020年度(第44期)卒業制作展」では、3コース合わせて計19作品の卒業制作が上映されました。(http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1035/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■優秀賞

『メロディー』羅佳麗/5分/2021年/アニメーションコース

『Poemy』AOIYUKI/18分/2021年/映像アートコース

『異常性』芹澤花/15分/2021年/映像アートコース

『Cos』手島亜矢子/14分/2021年/専科コース

2020年度(第44期)卒業制作展まもなく開催!

[21.03.18]イメージフォーラム映像研究所の2020年度(第44期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて19作品を3プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2020年度(第44期)卒業制作展

日程:2021年3月27日(土)・28日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般700円 / イメージフォーラム会員500円(入れ替えなし)

詳細:

http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1035/index.html

【申込終了間近】2020年度開講のお知らせ

[20.05.27]この度の緊急事態宣言の解除を受けまして、2020年度(第44期)イメージフォーラム映像研究所は下記の通り開講いたします。

尚、8月までの授業はオンライン配信を併用して開催します。

【講座期間】

2020年6月〜2021年3月(夏季・冬季休暇あり)

【講座日時】

映像アートコース(定員30名):毎週火曜日 19:00〜21:30

アニメーションコース(定員30名):毎週水曜日 19:00〜21:30

●開講式・・・・・・・・・・・・・6月13日(土)

●映像アートコース講座初日・・・・6月16日(火)

●アニメーションコース講座初日・・6月17日(水)

【受講申込方法】

1.〈資料請求フォーム〉より受講案内書をお取り寄せ下さい。

2.受講案内書p.14の募集要項、同封された別紙をご確認の上、必要書類の郵送と受講費納入手続きを行って下さい。

3.上記の手続きが完了次第、受講を受理致します。

開講に先立ち、オンラインと対面の2通りで受講説明会を実施しております。お気軽にご参加下さい。

説明会参加申込は下記URLよりお願い致します。

2020年度開講延期のお知らせ

[20.04.09]5月に予定しておりました2020年度イメージフォーラム映像研究所の開講を延期いたします。

新たな日程は下記の通りです。

開講式:6月13日(土)

映像アートコース講座初日:6月16日(火)

アニメーションコース講座初日:6月17日(水)

※受講申込みにつきましては、事務局のあるシアター・イメージフォーラムが休館するため、

5月6日(木)までは、受講申込書の郵送、受講料の銀行振込のみ受付いたします。

※受講申込書の請求は通常通り受け付けていますので、HPの請求フォームよりお申し込みください。

※4月に予定していました受講説明会は全て中止といたします。新しい日程につきましては決定しだいHPでお知らせいたします。

ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

info@imageforum.co.jp

2019年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

[20.03.30]去る2020年3月18日(水)〜22日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2019年度(第43期)卒業制作展」では、3コース合わせて計32作品の卒業制作が上映されました。(http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1029/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■大賞

『DOGHEAD』Momo Takenoshita/4分/2020年/アニメーションコース

■優秀賞

『TSUKURIME』Ayako Tejima/11分/2020年/映像アートコース

『差異と反復とコーヒー』工藤雅/5分/2020年/アニメーションコース

『Dear Present Future』藤井杏奈/60分/2020年/専科コース

2019年度(第43期)卒業制作展 開催!

[20.03.04]イメージフォーラム映像研究所の2019年度(第43期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて32作品を8プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2019年度(第43期)卒業制作展

2020年3月18日(水)・19日(木)・20日(金・祝)・21日(土)・22日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般700円 / イメージフォーラム会員500円(入れ替えなし)

詳細:http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1029/index.html

2024年度受講説明会のお知らせ

[24.03.20]

2024年度イメージフォーラム映像研究所は4月13日(土)より開講いたします。(※定員に達し次第、募集締切となります。)

つきましては下記の日程で受講説明会をオンライン開催いたします。

①1月14日(日)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3808926

②1月21日(日)19:00〜20:00【終了】

https://peatix.com/event/3809251

③1月29日(月)19:00〜20:00【終了】

https://peatix.com/event/3809274

④2月4日(日)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3828421

⑤2月12日(月)19:00〜20:00【終了】

https://peatix.com/event/3828433

⑥2月17日(土)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3828483

⑦2月25日(日)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3856775

⑧3月5日(火)19:00〜20:00【終了】

https://peatix.com/event/3856787

⑨3月9日(土)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3856792

⑩3月23日(土)15:00〜16:00【終了】

https://peatix.com/event/3879653

⑪3月31日(日)16:00〜17:00【終了】

https://peatix.com/event/3895093

⑫4月3日(水)19:00〜20:00(※最終開催)【終了】

https://peatix.com/event/3895096

参加ご希望の方はそれぞれの日程毎の申込みページURL(Peatixにリンクされています)よりお申し込みください。

受講説明会は、2月以降も複数回オンラインにて開催予定です。開催スケジュールは、HP、SNS等でご確認ください。

今年度の受講説明会はすべて終了いたしました。

🆕 2023年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

[24.03.18]去る2024年3月16日(土)〜17日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2023年度(第47期)卒業制作展」では、3コース合わせて計25作品の卒業制作が上映されました。(https://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1069/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■優秀賞

『Light Fragments』朝倉小冬深/7分/2024年/アニメーションコース

『Peel Off』中田喜之/7分/2024年/映像アートコース

『誰もおらん家』北川未来/15分/2024年/専科コース

■奨励賞

『満ち欠け』石田百合/3分/2024年/アニメーションコース

『みずのなかのゆめ』ショウイハン/6分/2024年/アニメーションコース

『音に関する小作品集』山﨑裕也/23分/2024年/映像アートコース

2023年度(第47期)卒業制作展まもなく開催!

[24.02.20]イメージフォーラム映像研究所の2023年度(第47期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて25作品を4プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2023年度(第47期)卒業制作展

日程:2024年3月16日(土)・17日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般 500円 / イメージフォーラム会員、リピーター 300円(※自由席・入れ替え制)

詳細:

http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1069/index.html

2024年度(第48期)開講スケジュールのお知らせ

[23.11.15]

2024年度(第48期)イメージフォーラム映像研究所は、下記スケジュールにて開講いたします。

2024年1月より受講申し込み受付を開始いたします。まずはお気軽に資料をご請求ください。

【2024年度(第48期)イメージフォーラム映像研究所】

>> 映像アートコース・・・毎週火曜日 19:00〜21:30

>> アニメーションコース・・・毎週水曜日 19:00〜21:30

※講座期間(共通):2024年4月〜2025年3月(夏季・冬季休暇あり)

※受講料:各コース200,000円(税込)

※募集定員:各コースとも30名。定員になり次第、募集締め切りとなります。

※受講資格:満18才以上。学歴、経歴、経験、技術などの有無は問いません。

■ 開講式

2024年4月13日(土)

■ 募集受付期間

2024年1月15日(月)〜2024年4月16日(火) ※定員になり次第締め切り

■ 受講申し込み方法

申し込み用紙付き受講案内書が必要です。以下リンクより申し込みフォームでご請求ください。

【受付終了】《サマースクール2023》受講申し込み受付中!

[23.07.16]

イメージフォーラム映像研究所では、夏季休暇中、一般の方もご参加いただける特別講座「サマースクール2023」を開催します。

例年好評をいただいている鑑賞講座「フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門」や、初心者の方から経験者の方まで楽しみながらアニメーション制作に取り組める制作講座「アニメーション・ワークショップ:創造の最先端」、そして本年初めての試みとなるディスカッション講座「ディスカッション・イン・シネマ」では、映画・アートの一線で活動する専門家と受講生の皆様とのディスカッションを通じて、映画における現代的な問題について考えます。

いずれも定員に達し次第、受付終了となります。詳細やお申し込み方法は下記をご参照ください。

<鑑賞講座>フィルム・ヒストリー:エクスペリメンタル映画入門

■講座日程 8月3日(木)〜8月9日(水)<6日間>※8月6日(日)は休講

■時間 19:00〜22:00

■受講費 15,000円(税込)※教材費含む

■定員 30名

■講師 澤隆志(キュレーター)、中根若恵(映画研究者)

■詳細&お申し込み

http://www.imageforum.co.jp/school/special/2023summer-history.html/

<制作講座>アニメーション・ワークショップ:創造の最先端

■講座日程 8月18日(金)〜8月26日(土) 〈8日間〉※8月20日(日)は休講

■時間 19:00〜21:30

■受講費 24,000円(税込)

※材料費、教材費含む。ただし、撮影時に使用するスマートフォン持参とします。お持ちでない方は申込時にご相談ください。

■定員 30名

■講師 水江未来(アニメーション作家)、キムハケン(アニメーション作家)、久保雄太郎(アニメーション作家)、幸洋子(アニメーション作家)

■詳細&お申し込み

http://www.imageforum.co.jp/school/special/2023summer-animation.html/

<講義・ディスカッション>ディスカッション・イン・シネマ

■講座日程 8月28日(月)〜9月2日(土) 〈6日間〉

■時間 19:00〜21:00

■受講費 15,000円(税込)※教材費含む

■定員 30名

■講師 マーク・ノーネス(映画研究者)、近藤健一(森美術館シニアキュレーター)、丸山雄生(アメリカ研究者)、坂上香(映画監督)、中根若恵(映画研究者)、秋田祥(映画プログラマー)、久保豊(映画研究者)

■詳細&お申し込み

http://www.imageforum.co.jp/school/special/2023summer-discussion.html/

8ミリワークショップレポート(2023年1月22日、2月5日)

[23.04.11]イメージフォーラム映像研究所では去る1月22日(日)と2月5日(日)の2日間、研究生(受講生)を対象として、株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス(以下、Imagica EMS)のみなさんと共に8ミリフィルム撮影ワークショップを実施しました。

講師はImagica EMSでフィルム現像などを担当されている伊藤諒司さんと堀内藍さんに務めていただきました。また、営業担当として様々なフィルムアーカイブ事業になどにも携われている藤原理子さんにもご参加いただき、フィルムについてのプロフェッショナル3名の方からお話を伺うことができました。

一日目(1月22日)

講義はフィルムの構造から始まり、どのようにして映像が定着されるのかを知ったあと、実際にフィルムの扱い方についても指導を受けました。また、カメラの構造を知り、撮影時にもっとも重要となる露出の測り方も入射式、反射式それぞれについて解説を受けました。その後、屋外に出て、「冬」をテーマとして各人がカートリッジ1本分の撮影を行ないました。使用したフィルムはVISION3 500Tです。

二日目(2月5日)

前回撮影したフィルムをImagica EMSで現像、スキャンしたデータを鑑賞し、卒業生でもある映像作家の磯部真也さんがそれぞれの作品について講評しました。

また、鑑賞だけでなく、Imagica EMSさん製作のフィルムプレビュー機材・テテレを使って実際に撮影したネガフィルムの手回し映写体験も行いました。

デジタルでの撮影に慣れていても、アナログのファインダーでの撮影は、被写体と光に対する計算と想像力が要求され、全く違った体験になります。フォーカスを失敗してしまったカットなども出ましたが、レンズの特性を理解する上で、いい練習の機会となりました。

イメージフォーラム映像研究所でも現在はデジタル機材による撮影がほとんどですが、基礎的な撮影技術を体得するために、フィルムでの撮影はとても得難い経験であると考えています。今後もこうしたワークショップを継続的に実施していく予定です。

![]()

株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスは、映画・ドラマ・アニメ等をはじめとした映像制作サービス、配給・配信・パッケージ・ ローカライズ等のコンテンツ流通サービス、そして、映像資産を未来へつなぐ映像修復・アーカイブサービスに至るまで、トップクリエイターと技術者が、想像力と積み重ねた経験・技術を結集し、質の高い映像作品を生み出すお手伝いをしています。

https://www.imagica-ems.co.jp/

2022年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

[23.03.20]去る2023年3月17日(金)〜19日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2022年度(第46期)卒業制作展」では、3コース合わせて計26作品の卒業制作が上映されました。(https://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1060/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■最優秀賞

『暝映』芝田日菜/25分/2023年/映像アートコース

■優秀賞

『ADDICTION』本多優之介/9分/2023年/映像アートコース

『何回生まれ変わればいいの?』nene/20分/2023年/映像アートコース

『須弥山町0番地』遠藤直隆/4分/2023年/アニメーションコース

2022年度(第46期)卒業制作展まもなく開催!

[23.03.01]イメージフォーラム映像研究所の2022年度(第46期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて26作品を5プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2022年度(第46期)卒業制作展

日程:2023年3月17日(金)・18日(土)・19日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般 500円 / イメージフォーラム会員、リピーター 300円(※自由席・入れ替え制)

詳細:

http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1060/index.html

2023年度(第47期)開講スケジュールのお知らせ

[23.01.05]

2023年度(第47期)イメージフォーラム映像研究所は、下記スケジュールにて開講いたします。

現在、受講生を募集中です。まずはお気軽に資料をご請求ください。

■ 開講式 2023年4月8日(土)

>> 映像アートコース・・・毎週火曜日 19:00〜21:30

>> アニメーションコース・・・毎週水曜日 19:00〜21:30

※講座期間(共通):2023年4月〜2024年3月(夏季・冬季休暇あり)

※受講料:各コース200,000円(税込)

※募集定員:各コースとも30名。定員になり次第、募集締め切りとなります。

※受講資格:満18才以上。学歴、経歴、経験、技術などの有無は問いません。

■ 募集受付期間

2023年1月20日(金)〜2023年4月11日(火) ※定員になり次第締め切り

■ 受講申し込み方法

申し込み用紙付き受講案内書が必要です。以下リンクより申し込みフォームでご請求ください。

2021年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

[22.03.30]去る2022年3月18日(金)〜20日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2021年度(第45期)卒業制作展」では、3コース合わせて計21作品の卒業制作が上映されました。(https://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1045/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■大賞

『Lock Up and Down』Minami/35分/2022年/映像アートコース

■優秀賞

『Four Sites』山崎春蘭/20分/2022年/映像アートコース

『Indelible memories』木口英/30分/2022年/映像アートコース

『6:13AM』山下つぼみ/18分/2022年/専科コース

『ラ・サンカンテーヌ』ヒラタアツコ/5分/2022年/専科コース

2021年度(第45期)卒業制作展まもなく開催!

[22.03.10]イメージフォーラム映像研究所の2021年度(第45期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて21作品を5プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2021年度(第45期)卒業制作展

日程:2022年3月18日(金)・19日(土)・20日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般 500円 / イメージフォーラム会員、リピーター 300円(※自由席・入れ替え制)

詳細:

http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1045/index.html

2022年度(第46期)受講申し込み受付開始!

[22.02.27]

イメージフォーラム映像研究所では2022年度(第46期)受講生を募集いたします。

新しい映像表現にチャレンジする「映像アートコース」と、アニメーションの特質を生かしたオリジナリティのある表現を目指す「アニメーションコース」の2つのコースを開講。講座は対面を基本としつつ、Zoomを使用したオンライン受講にも対応いたします。

随時オンライン受講説明会も実施予定です。(詳細はニュース欄をご確認ください。)

まずは以下よりお気軽に資料をご請求ください。

2022年度(第46期)イメージフォーラム映像研究所

講座期間:2022年5月〜2023年3月(夏期・冬期休暇あり)

申し込み受付期間:2022年2月14日(月)〜5月17日(火) ※定員になり次第、募集終了

■ 映像アートコース

講座日時:毎週火曜日19:00〜21:30

開講日:2022年5月17日(火)より

募集定員:30名

■アニメーションコース

講座日時:毎週水曜日19:00〜21:30

開講日:2022年5月18日(水)より

募集定員:30名

2020年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

[21.03.30]去る2021年3月27日(土)〜28日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2020年度(第44期)卒業制作展」では、3コース合わせて計19作品の卒業制作が上映されました。(http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1035/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■優秀賞

『メロディー』羅佳麗/5分/2021年/アニメーションコース

『Poemy』AOIYUKI/18分/2021年/映像アートコース

『異常性』芹澤花/15分/2021年/映像アートコース

『Cos』手島亜矢子/14分/2021年/専科コース

2020年度(第44期)卒業制作展まもなく開催!

[21.03.18]イメージフォーラム映像研究所の2020年度(第44期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて19作品を3プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2020年度(第44期)卒業制作展

日程:2021年3月27日(土)・28日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般700円 / イメージフォーラム会員500円(入れ替えなし)

詳細:

http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1035/index.html

【申込終了間近】2020年度開講のお知らせ

[20.05.27]この度の緊急事態宣言の解除を受けまして、2020年度(第44期)イメージフォーラム映像研究所は下記の通り開講いたします。

尚、8月までの授業はオンライン配信を併用して開催します。

【講座期間】

2020年6月〜2021年3月(夏季・冬季休暇あり)

【講座日時】

映像アートコース(定員30名):毎週火曜日 19:00〜21:30

アニメーションコース(定員30名):毎週水曜日 19:00〜21:30

●開講式・・・・・・・・・・・・・6月13日(土)

●映像アートコース講座初日・・・・6月16日(火)

●アニメーションコース講座初日・・6月17日(水)

【受講申込方法】

1.〈資料請求フォーム〉より受講案内書をお取り寄せ下さい。

2.受講案内書p.14の募集要項、同封された別紙をご確認の上、必要書類の郵送と受講費納入手続きを行って下さい。

3.上記の手続きが完了次第、受講を受理致します。

開講に先立ち、オンラインと対面の2通りで受講説明会を実施しております。お気軽にご参加下さい。

説明会参加申込は下記URLよりお願い致します。

2020年度開講延期のお知らせ

[20.04.09]5月に予定しておりました2020年度イメージフォーラム映像研究所の開講を延期いたします。

新たな日程は下記の通りです。

開講式:6月13日(土)

映像アートコース講座初日:6月16日(火)

アニメーションコース講座初日:6月17日(水)

※受講申込みにつきましては、事務局のあるシアター・イメージフォーラムが休館するため、

5月6日(木)までは、受講申込書の郵送、受講料の銀行振込のみ受付いたします。

※受講申込書の請求は通常通り受け付けていますので、HPの請求フォームよりお申し込みください。

※4月に予定していました受講説明会は全て中止といたします。新しい日程につきましては決定しだいHPでお知らせいたします。

ご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

info@imageforum.co.jp

2019年度卒業制作展閉幕/受賞作品のお知らせ

[20.03.30]去る2020年3月18日(水)〜22日(日)に開催した「イメージフォーラム映像研究所2019年度(第43期)卒業制作展」では、3コース合わせて計32作品の卒業制作が上映されました。(http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1029/index.html)

会期中は沢山のお客様にご来場いただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

また卒業制作展最終日に行われた専任講師7名の協議により、下記作品が今年度の受賞作品として選出されましたことをお知らせいたします。

■大賞

『DOGHEAD』Momo Takenoshita/4分/2020年/アニメーションコース

■優秀賞

『TSUKURIME』Ayako Tejima/11分/2020年/映像アートコース

『差異と反復とコーヒー』工藤雅/5分/2020年/アニメーションコース

『Dear Present Future』藤井杏奈/60分/2020年/専科コース

2019年度(第43期)卒業制作展 開催!

[20.03.04]イメージフォーラム映像研究所の2019年度(第43期)卒業制作展。1年を通じて築かれたイメージが鮮やかに結実する、映像作家への第1歩。

今年は映像アートコース、アニメーションコース、専科コース合わせて32作品を8プログラムで上映します。

皆様のご来場をお待ちしております。

2019年度(第43期)卒業制作展

2020年3月18日(水)・19日(木)・20日(金・祝)・21日(土)・22日(日)

会場:イメージフォーラム3階「寺山修司」(渋谷区渋谷2-10-2)

入場料:一般700円 / イメージフォーラム会員500円(入れ替えなし)

詳細:http://www.imageforum.co.jp/cinematheque/1029/index.html